創世記を支えた研究者たち①:Foster氏による基礎の確立

創世記を支えた研究者たち②:Stam氏による実用化への架け橋

創世記を支えた研究者たち③:Fedkiw氏による水・煙・炎などの表現

アカデミックな資質を開花させた環境

学習の"仕上げ"

真の"CG"との遭遇

スタンフォード大学に渡った時点でBridson氏が心に決めていたのは、ここで博士課程を修了するということと、ウォータールー大学時代に磨き上げてきた数学的な技を同氏が目指しているシミュレーションに実際に生かすための次なるステップにつなげることだけだった。具体的にどの研究室で何を学ぶかということは、まだ決めていなかった。

当初はScientific Computing分野での学習を極めたいという考えもあったようだが、所属すべき研究室を探索している間に、ふとしたことから新たに開設されるFedkiw氏の研究室の存在を知った。もともとFedkiw氏の専門分野はCFDであったが、研究室としてはシミュレーションをベースにしたCGの学習もカリキュラムに取り入れていた。流体、シミュレーション、CGという3つ揃いの要素に惹かれたのか、Bridson氏は即座にこの研究室への所属を決断した。

Fedkiw氏の研究室の最も中心的なテーマは流体であったが、Bridson氏が博士号取得に向けて選んだテーマは、より広義な意味での物理シミュレーションだった。どうやらBridson氏の頭のなかでは一貫して、「流体シミュレーションは独学でもできる。大学ではそのベースとなる、より基礎的な学習を極めたい」という思いがあったようだ。

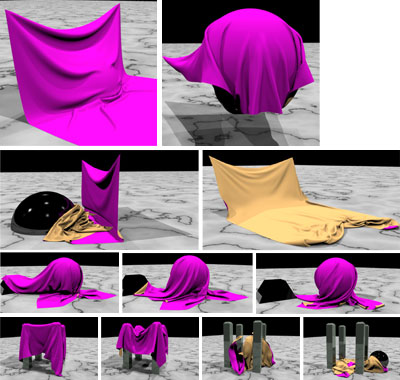

"Robust Treatment of Collisions, Contact and Friction for Cloth"

(Robert Bridson, John Anderson, SIGGRAPH2002)

Image courtesy:Robert Bridson

現在、映画のVFXなどで用いられているクロス・シミュレーションは、1998年にDavid Baraff(デビッド・バラフ)らによって発表されたアルゴリズムがベースとなっている。セミ・ラグランジアン法と同様に、このアルゴリズムを用いると、1つ先のタイムステップの状態を予測しながらシミュレーションを進行できるため、大きなタイプステップを用いても安定した状態でシミュレーションを進行させることができる。(Baraff氏がAlias|Wavefront社に所属していたため、このアルゴリズムはMayaのクロス・シミュレーションに導入された。また同氏がのちにPixar Animation Studios社に参画したため、その改善版が映画『モンスターズ・インク』(2001)などで活用された)しかし、布が物体と干渉するようすを非常に高い汎用性と自由度で、なおかつ自然な見え方として実装するという課題は残されていた。Bridson氏が2002年に発表した手法は、高度な数学的解析を導入してこの難題を解決したものといえ、非常に極端な干渉に対しても、物理的・視覚的に正確なシミュレーション結果を算出できる(上画像)。この手法は、Fedkiw氏を通してBridson氏自らも参画した映画『スター・ウォーズ:エピソード2』をはじめとする、数々の映画プロイジェクに導入されていった。

そして、その研究過程で発表したクロス・シミュレーションの論文が、2002年のSIGGRAPHにおいて大きな話題となった。流体シミュレーションと同様にクロス・シミュレーションでも、1990年代後半に大きなタイムステップで安定したシミュレーションを行うという課題をクリアする手法が発表され、VFXなどの分野に積極的に導入されていった。しかし、布が物体と干渉するようすを、いかに高い自由度で自然な見え方として実装するかという大きな課題が残されていた。個々のケースに応じて布と物体との干渉をうまく扱うアルゴリズムはすでに多数存在していたが、高い汎用性をもっており、なおかつ非常に極端な干渉にも対応できるようなアルゴリズムは、2002年の時点では見当たらなかった。前述のBridson氏の論文は、奥の深い数学的解析を導入してこの難題を解決したもので、同氏が志した大学での学習の成果が実を結んだものといえた。

SIGGRAPHというCG分野で最大の学会において発表した物理シミュレーションの論文が大きな話題になったことは、ある意味では、独学も含めて8歳の頃から取り組んできた学習の“仕上げ”に相応しい出来事だったといえる。しかし、Bridson氏自身が“仕上げ”だと認識したのは、このようなアカデミックな側面の出来事ではなかった。

前述したように、Fedkiw氏は研究室を開設した年から、すでにILM社との間のパイプの構築に情熱を注いでいた。当時ILM社が抱かえていた仕事のなかで、最も華のあるプロジェクトが『スター・ウォーズ:エピソード2』だった。そして、このプロジェクトにおいて最大の技術的チャレンジとなったのが、“CGヨーダ”の作成だった。世界中のヨーダ・ファンを失望させることのないCGヨーダを作り出すことが、映画成功の鍵でもあった。それゆえか、この映画のヨーダは、人形のヨーダでは不可能だった激しいパフォーマンスを繰り広げた。「衣をひるがえして宙を舞うヨーダ」というのが、この映画のキャッチコピーの1つでもあった。そしてILM社が頭を抱かえたのが、この“衣”の表現だった。激しいパフォーマンスであるからこそ、衣はヨーダの体や周りの環境と始終干渉する。その干渉のようすをいかに自然な表情として描き出すかが、最大の課題となったのだ。

この事態を知ったFedkiw氏の頭に真っ先に浮かんだのが、Bridson氏が考案したクロス・シミュレーションのアルゴリズムだった。この瞬間からBridson氏は、自身がまったく予期していなかった新たな学習プロセスに突入することになった。そして、このプロセスこそがBridson氏がいうところの学習の“仕上げ”に相当する出来事だったのだ。

ヨーダの衣を皮切りにして、Bridson氏はILM社が参画した数々の映画プロジェクトに関わるようになった。直接ILM社に出向いて作業することは滅多になかったようだが、Fedkiw氏を通してILM社の技術スタッフらと密接なやりとりをしていたようだ。

アカデミックな研究者とはまた違った視点や才能をもった人々との共同作業は、実にわくわくするものであったそうだ。Bridson氏は、“スマート”“アーティスティック”“オープン・マインド”といった言葉で彼らの特徴を表している。確かにエンタテインメント・プロジェクトにおける技術開発では、頭の切り替えが早く、臨機応変で、アーティスティックな感性をもっている人材が必要とされる。前述したようにBridson氏自身も、現象の“美しさ”を表現するという要素に惹かれて物理シミュレーションの世界に足を踏み入れた。そのゴールに向けて、これまではどちらかというとアカデミックな側面から技を磨いてきたわけだが、映画プロジェクトにおける作業を通して「自分に欠けていたのは、実はこれだったのだ」ということを悟った感が強い。「Fedkiw氏を通して“CG”というものを知った」「教育の最終段階で“CG”に出会った」というBridson氏の言葉は、そういった新たな境地に達したことへの感慨を表していると同時に、ここに到って初めて“CG”というものに対する同氏ならではのフィロソフィーが確立されたことを意味しているともいえそうだ。

ILM社との共同作業は、前述のような“CG”との遭遇のみならず、のちにBridson氏にとってかけがえのないパートナーとなるMarcus Nordenstam(マーカス・ノルデンスタム)氏との出会いをもたらした。スウェーデン出身のNordenstam氏は、テクニカル・ディレクター(TD)としてILM社に勤務していた。映画プロジェクトを通して出会った数あるTDのなかでも、Nordenstam氏とは一番相性がよかったようだ。

Bridson氏のスタンフォード大学における博士課程修了と時を同じくして、Nordenstam氏も母国に近い英国の映画VFXプロダクションに移籍した。いったんは離れ離れになったものの、2人は意外なことから再会して絆を深め、共通したビジョンのもとで独自のCGシミュレーション文化を築き上げてゆくことになるのだった。

スタンフォード大学でじっくりと学習の“仕上げ”をすることを予定していたBridson氏だったが、思いもかけない急展開が発生した時代となった。自らが敷いた路線よりも、まったくの偶然がもたらした要素の方が多かったのだが、逆にそれがより実り多い学習成果を生んだ点が興味深い。多くの新たな出会いを通して、Bridson氏は学べるものはすべて吸収したといえる。

だが、この時点ではまだ、Bridson氏がゴールと考えていた“流体”というテーマに真正面から立ち向かうということはなかった。もちろんFedkiw氏の周りでは、流体に関する興味深い研究成果が目白押しに発表されていた。この時期のBridson氏にとって、それらもすべて血となり肉となっていったことは確かだ。

2003年にBridson氏はスタンフォード大学の博士課程を修了、母国カナダのブリティッシュ・コロンビア大学のAssociate Professorに就任し、自らの研究室を開設した。新たな流体理論の発表や、3大陸を結ぶ映画プロジェクトの展開などで、Bridson氏がようやく本領を発揮しはじめるのは、この一城の主となったのちのことだったのだ。

後編では、ブリティッシュ・コロンビア大学で自らの研究室を開設したのちのBridson氏の活躍を紹介する。

カナダのウォータールー大学で応用数学を学んだのちに、博士号取得のため1999年から2003年まで流体の研究で名高いスタンフォード大学のRonald Fedkiw氏の研究室に所属。その後母国にもどり、ブリティッシュ・コロンビア大学のAssociate Professorに就任。流体シミュレーションやクロス・シミュレーションなど、物理的に正確なCGアニメーション技術の研究分野における第一人者として知られるようになる。特にFLIPとよばれる新たな流体のソルバーをCGの分野に導入したことの意義は大きい。2006年にはハリウッド映画VFXの大手制作会社として知られるロンドンのDouble Negative社において、FLIPを導入したインハウスの流体シミュレーション・システムSquirtを開発。このシステムは『ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー』(2008)、『天使と悪魔』(2009)、『インセプション』(2010)、『ハリー・ポッターと死の秘宝』(2010)などで用いられ、それまでは不可能だった独自性の強い表現を作り出した。2008年には、VFX分野で役立つ流体シミュレーション手法を一同に集めた著書『Fluid Simulation for Computer Graphics』(AK Peters社)を刊行。同時にMarcus Nordenstam氏と共に、Exotic Matter社を設立し、次世代の流体シミュレーション・システムNaiadをリリース。2010年8月からは同システムを導入したWeta Digital社のVisiting Professorも兼任している。研究や教育活動の詳細はこちらで紹介されている。