どこの学校に行っても、結果に結びつくかどうかは自分の努力次第

絵を描くスキルと同じくらい、コミュニケーション力や性格も大切

実務レベルの絵が描けるようになるまで、課題制作を続ける

趣味ではなく仕事で描く絵の場合は、より多くの人の好みに合わせることも必要

絵を描くことに真摯になってほしい

本連載ではゲーム業界の人材育成・キャリアパスについて、第一線で活躍されている方へのインタビューを通して、さまざまな角度から紹介していきます。第16回で登場いただくのは、女性向けゲームメーカー・花梨エンターテイメントの皆さん。同社の代表で、専門学校講師も務める風之宮そのえさんを中心に、先輩の三村ナツさん、新人のきの子さんから、グラフィッカーのお仕事について伺いました。

ーー自己紹介をお願いします

そのえ:花梨エンターテイメント代表の風之宮そのえです。女性向けゲーム専門のメーカーとして、乙女ゲームやBoysLoveゲームのタイトルをリリースしています。自社タイトルだけでなく、他社のゲームグラフィックの受託制作も行っています。現在は2012年春に、ゴシックホラー・アドベンチャー「断罪のマリア ~ラ・カンパネラ~」のPSP版発売を控えて、開発を進めている最中です。その他、都内専門学校で講師として、プランナー、グラフィッカー志望者への指導も行っています。

花梨エンターテイメントは、乙女ゲームやBoysLoveゲームのタイトルをリリースしています

三村:グラフィッカーの三村ナツです。日本デザイナー芸術学院仙台校のイラストレーション学科を卒業し、2010年4月に入社しました。主にCGの彩色と、ゲームのマニュアルや印刷物などの版下制作を行っています。彩色のツールはPhotoshop(※1)、冊子などの版下はInDesign(※2)、チラシなどの1枚モノの版下はIllustrator(※3)を使っています。最新作「英国探偵ミステリア」で、初めてキャラクターデザインと原画を担当します。

※1 Adobe Photoshop:アドビ システムズ社が販売している、ビットマップ画像編集ソフトウェア。写真編集をはじめ、画像加工、イラストレーション制作など、さまざまな用途で使用されている。

※2 Adobe InDesign:アドビ システムズ社が販売している、DTPソフトウェア。高度な組版機能をもち、PhotoshopやIllustratorのネイティブデータをそのまま表示、出力できる。

※3 Adobe Illustrator:アドビ システムズ社が販売している、ベクトル画像編集ソフトウェア。イラストレーション、ロゴタイプ、図面、広告、パッケージなどの制作に使用されている。

きの子:同じくグラフィッカーのきの子です。日本工学院専門学校を卒業して、2011年4月に入社しました。在学中、1年目はマンガ・アニメーション科のアニメーションコースに所属していましたが、2年目で所属を変更し、キャラクターデザインコースに進みました。入社後は、三村さんと同じくCGの彩色を行っています。ツールも同じPhotoshopです。

ーーグラフィッカーの仕事について教えてください

そのえ:弊社が主に制作しているような、アドベンチャーゲームで多用される2Dのグラフィックデータを制作する仕事です。キャラクターの立ち絵や、イベントスチル(※4)などの制作が中心で、PCや家庭用ゲーム機、最近ではケータイやスマートフォン向けの仕事も増えています。主にコンテ、線画、彩色などの仕事があります。

※4 イベントスチル:アドベンチャーゲームのストーリーに沿って展開する挿絵のようなイラストのCG。

原画家はキャラクターデザインを兼ねることが多く、特に重要なポジションです。原画家が描いた立ち絵やイベントスチルの線画は、スキャナで取り込んで彩色しますが、最近はデジタルでラフから描くケースも増えています。

また、弊社は小規模ながらもパブリッシャーなので、ゲームのパッケージや、マニュアル、チラシなどの印刷物やCD、グッズ関係もほぼ自社で制作しており、グラフィッカーがデザイナーを兼ねています。絵だけ描いていたら飽きてしまいますからね。

ーーグラフィッカーの仕事をする上で、最も大切にしていることを教えてください

きの子:彩色をする上で心がけているのは、原画家さんの絵を殺さないことです。彩色の善し悪しで、絵のクオリティがすごく変わります。線画の段階ではキャラの感情などがすごく伝わってきたり、格好いいなあと思っても、彩色すると雰囲気が変わってしまうことがあるので、キャラクターを活かす絵作りができるよう気をつけています。

そのえ:こういう言い方をすると語弊があるかもしれませんが、「線には魂が宿る」と思っています。すごく良い絵描きさんが描いた絵は、キャラクターのラフデザインだけでドキドキさせるような魅力が宿っています。ところが、別の人がその線をクリーンアップすると、魅力が薄れてしまう場合があります。その上に色を乗せると、ますます絵が死んでしまったり……。もちろん、その反対もあります。常に上手く原画の良さを引き出せるよう、絵の一枚一枚をグラフィッカーと丁寧にチェックし、一緒に試行錯誤しています。

三村:彩色では空気感や温度感、ほこりっぽさなどを表現できるように努力しています。そういう部分まで描き込んでいくと、ドラマティックな良い雰囲気の絵に仕上がります。

版下制作では、作品に合った雰囲気のデザインを心がけています。自社タイトルの場合、開発メンバーの一人でもあるので、作品の内容は理解していまから、その点では助かっています。もし他社のゲームを扱うとしたら、まず、そのゲームの内容を理解することから始める必要があると思います。

ーー三村さんは、最新作でキャラクターデザインと原画を担当されるそうですね

三村:はい。主人公の女の子は探偵となって事件に挑みながら、ホームズやワトソン、ルパンといった歴代の名探偵や怪盗の孫と恋愛をしていく、というのが本作のコンセプトです。恋愛アドベンチャーゲームなので、華やかさを大切にしました。また、舞台となるイギリスを意識して、英国風のデザインをある程度盛り込んでいます。メインキャラクターのデザインは既に固まっているのですが、他の作業と並行していたので、決定までに1〜2ヶ月くらいかかりました。主人公の女の子はすぐに決まりましたが、ワトソンのデザインには特に時間がかかりました。キャラクターの方向性が決まらず、デザインが二転三転しました。

三村:後に通うことになった専門学校の先生が、特別講師として高校に来られていたので、親近感がありました。地元の学校だし、奨学金も出してもらえたので、すんなりと決めました。ところが入学してわかったんですが、学校の授業で習うのは、新聞の挿絵のような一般向けのイラストが中心だったんです。「漫画みたいなキャラクターは描かなくていい」なんて言われたこともありました。

使う画材は絵の具が中心で、アナログの授業が多かったです。いわゆるコミックイラストのCGの授業はほとんどありませんでした。CGイラストは趣味で描いていましたが、本格的なツールの使い方などは入社してから学びました。

他には、Illustratorを使った広告デザインを学びました。InDesignは入社後に習得しました。わからないことがあると、印刷会社の方に聞いて、制作していました。まさかゲーム会社に入って、InDesignで版下を作ることになるとは予想していませんでした。

これも予想外のことですが、学校で一般向けのイラストを学んだことは、版下制作で役立っています。さまざまな雑誌のデザインを見る機会に恵まれたので、視野を広げることができました。

きの子:私の場合は、高校時代から漫画やアニメに興味があり、専門学校で勉強したいと考えていました。学校は、高校の先生の勧めで決めました。どこの学校に行っても、結果に結びつくかどうかは自分の努力次第だと思っていました。そのため、学校選びに深いこだわりはなかったですね。

1年目にアニメーションコースを選んだのは、単純に画力が上がることを期待したからです。1年間は基礎的なことを学びました。まずはキチンと絵が描けるようになりたかったからです。2年目はキャラクターデザインコースに進みました。毎週1枚Photoshopでイラストを制作し、先生からアドバイスを受けるという授業が中心でした。

ーー就職活動はどのように行いましたか?

三村:就職活動の時期にインターネットで検索し、求人情報を知りました。メールで応募したところ、運良く採用していただけました。

きの子:私はアニメショップのゲームコーナーで弊社のパッケージを見て、絵柄がかわいいなと思ったのがきっかけでした。その後、弊社のWebサイトで求人情報を見て応募しました。

そのえ:弊社のグラフィッカーを志望する学生には、ポートフォリオに相当する画像ファイルをメールで送信してもらっています。履歴書もExcelのフォームに入力し、送信する形式です。履歴書を書く手間などを省いて、できるだけ応募の敷居を下げることを目的としています。小さい会社ですから(笑)

だいたい年間に100名以上の方から応募をいただきます。もっとも、採用するのは若干名です。良い人がいればたくさん採用したいんですが、就職は相性ですから、技術だけでなく、はじめにお互い納得できるかどうかを大切に考えています。

ーー御社の採用基準を教えてください

そのえ:キャラクターの立ち絵だけで構成されているポートフォリオだと難しいです。複数のキャラクターがいて、背景があって、パースが付いていて、小物なども丁寧に描けていて、空気感が伝わってくるものでなければ、総合的な画力は判断できません。キャラクターが好きで、キャラクターだけを描きたいという学生が多いのですが、実際の仕事では、そういうわけにもいかないので……。背景の細かい描写まで楽しんで仕上げられる、絵を描く行為自体が好きな人というのが最低条件です。

実は三村さんも、最初に送ってきたポートフォリオはキャラクターだけで背景が無かったので、一度不採用にしました。ただ、良いものをもっている気がしたので、なぜ不採用なのかを説明したコメントも送りました。一ヶ月後、コメントの内容を受け止めて作り直した、新しいポートフォリオを送ってきてくれて、なかなか良く描けていたので、面接を行いました。

また、完成された1枚絵だけでなく、ラフデザインも送ってもらってチェックします。ラフデザインには、その人が本当に好きなものや、デッサン力、感性などがにじみ出てくるからです。

花梨エンターテイメント代表の風之宮そのえさん

ーー面接ではどういった部分をチェックしますか?

そのえ:面接は採用を前提に、1日かけてじっくり行います。はじめに1〜2時間くらい雑談をしながら、簡単な面接をします。志望動機なども直接聞くのではなく、雑談の中から拾う感じで。アルバイトの経験があれば、それに関する楽しかったことから、辛かったことまで聞きます。うちは癖の強い会社なので、フィーリングが合うかどうか聞きながら考えます。フィーリングが合わないと、結果的に続かず、お互いに辛いですからね。

一旦帰っていただき、後日合否を連絡させていただきますが、フィーリングが良い場合は、その後1日体験入社として来ていただくこともあります。共通の彩色の課題を出すのですが、ここで主にチェックするのはスキルではなく、応募者の姿勢です。かたくなだったり、柔軟性がなかったりすると、入社後の仕事にも影響しますからね。また、弊社の雰囲気や社員の様子を学生に知ってもらうという側面もあります。

食事も一緒にとります。この時、箸や茶碗のもち方など、あまりマナーが悪いと、雑誌の編集部やクライアントといった社外の方との会食にも影響があるので。

最後に労働環境について、厳しめの話を、あえて強調しておきます。それでも入社への意欲が揺らがないようなら、内定を出します。結構、ここでめげてしまう方が多いです。ゲーム制作者は公務員ではないですから、厳しいのは確かです(笑)。

ここまで判断に時間をかけるのは、絵を描くスキルと同じくらい、コミュニケーション力や性格も大切だと考えているからです。一般的な離職理由は、通勤時間や人間関係が多いですから。中途半端な形で辞めてしまうと、弊社にとっても、本人にとっても辛い。そのため1日かけて「お見合い」することで、相性を相互に判断できるようにしたい。こちらが見るだけではなく、求職者にも弊社を見てもらうといった具合に。もちろん、それで辞退されるケースもあります。

ーーグラフィッカーの育成方法を教えてください

そのえ:弊社で過去に制作したスチル画像を参考にしながら、同じものを彩色してもらいます。簡単なものから始めて、だんだん難しくしていきます。

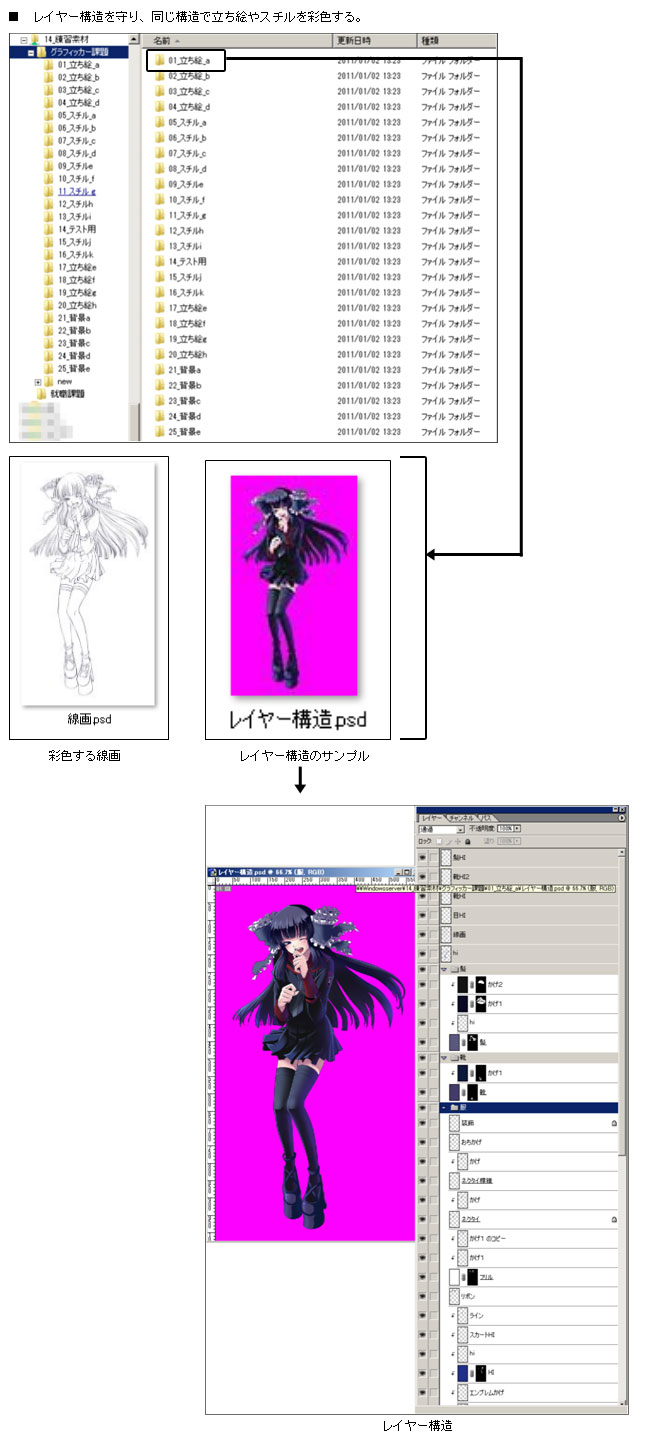

まずはキャラクターの立ち絵からスタートします。あらかじめ階層(レイヤー)構造をバラバラにした線画データに彩色していき、「パス塗り」(※5)の基本を習得してもらいます。これを2体クリアしたら、次はレイヤー構造が統合されているデータを渡します。自分で考えながらレイヤーに分け、彩色してもらいます。

※5 髪の毛や衣服、肌など、キャラクターの構造物をレイヤーに分け、彩色範囲をパスで指定してから彩色する方法。分割したレイヤーは、最終的に1枚のCGになる。「フォトショ塗り」などともよばれる。

これも2体クリアしたら、次はイベントスチルの彩色です。はじめはキャラクターが2体いて、背景に簡単なパースがついている、シンプルなものからスタートします。背景が複雑になったり、本やグラスなどの小物が加わったり、参考資料を見ながら自分で背景を描いたりと、だんだん難しくしていきます。一番簡単なレベルから、実務で求められるレベルまで、難易度別の9段階に分かれています。

弊社ではイベントスチルを1日1枚のペースで彩色しています。実務レベルのクオリティのスチルを1日で完成できるようになるまで、課題制作を続けていきます。概ね1ヶ月で描けるようになりますが、長くて3ヶ月くらいで、仕事ができるだけの力がついてきます。

線画や原画については、実務を行いながら、徐々に学んでいってもらう形です。イベントスチルの絵コンテなどを描きながら、構図や形を学んでいただきます。特に通販向けに発送するポストカードは、オリジナルのイラストが描ける良い機会なので、社員全員でもち回りで担当しています。社員にとっては、これまで描いてきたものの集大成という位置付けです。

ーーかなりシステマティックに育成されていますね

そのえ:学生や新卒の子は、自分の好きなスタイルで彩色を行っています。学校でパス塗りの方法を本格的に教わっていない場合も多いです。Photoshopの調整レイヤーや、レイヤーマスク機能(※6)を知らない学生も本当に多いです。

※6 レイヤーごとに、調整処理やマスク指定を行う機能。元の画像を変更せず、部分的な補正や切り抜きが行える。

弊社で行う彩色の場合、レイヤー数が100枚以上におよぶのが一般的です。そのため、彩色方法やレイヤー構造は、社内である程度統一させておくのがベストです。他人のデータを引き継ぐ場合に、いちいちレイヤー構造から解析するのは大変手間がかかり、トラブルの原因にもなります。課題制作を通して、こうしたルールにも触れてもらっています。

三村:学生時代からCGは趣味で描いていたので、パス塗りについても概念は知っていました。しかし、仕事で使うような複雑なレイヤー構造の画像は、データ量が大きすぎて自宅のPCでは作れなかったので、最初は驚くことばかりでした。簡単な立ち絵の課題をこなすだけでも、1日以上かかっていました。

きの子:学校で習っていたので、私もパス塗りについて知ってはいましたが、作業が遅かったので入社当初はよく迷惑をかけていました(笑)。

花梨エンターテイメントのグラフィッカー教育用の課題

【主なプロデュース作品】 『bois ~機械じかけの街~』(2002)、『アニマムンディ ~終わりなき闇の舞踏~』(2005)、『プリンセスナイトメア』(2007)、『断罪のマリア THE EXORCISM OF MARIA』(2009)、『絶対迷宮グリム』(2010)、『オメルタ ~沈黙の掟~』(2011)