初めてのコンピュータ"Apple II plus"との出会い

コーネル大学時代:コンピュータ・グラフィックスの道へ

オリジナリティの萌芽となった、博士論文"Inverse Rendering"

マイクロソフト時代:"人間の表現"への開眼

スタンフォード大学時代:多彩な才能との交流

髪の毛の研究の開花

博士課程を修了したMarschner氏は、ヒューレット・パッカード社(Hewlett Packard Laboratories)における1年間のインターンを経て、Pos-Docとしてマイクロソフト社(Microsoft Research, Redmond)の“フェイシャル・アニメーション”のプロジェクトに参画した。アニメーションそのものはモーション・キャプチャをベースに作成され、Marschner氏に託されたのは顔の形状や質感のリアリズムを向上させることだった。

Marschner氏は、ちょうどその前年の1999年、博士論文をベースに、人間の顔の反射特性を計測によって復元する手法を考案し、Eurographicsという学会で論文発表していた。マイクロソフト社のプロジェクトへの参画は、そのようなバックグラウンドゆえという側面もあったようだ。実際のところ、プロジェクトで開発されたパイプラインのレンダリング部分には、1998年の博士論文や、前述の1999年の論文の内容が色濃く反映されており、その内容は2000年のEurographicsでさらに論文として発表された。

そして、この時期にMarschner氏はもう1つの非常に重要な“出会い”を果たしている。それは、当時マイクロソフト社で“毛”をリアルタイムにレンダリングする技術を開発していた、Jed Lengyel氏との出会いだった。同じコーネル大学出身のLengyel氏とは、仕事を共にするのはもちろん、仕事を離れた部分でも多くの時間を共有したという。その当時の最もメジャーな毛の質感モデルといえば、Kajiya-Kayモデルで、Lengyel氏も、このモデルを用いて毛のリアルタイム・レンダリング・システムを開発していた。そんなLengyel氏との交流を通して、Marschner氏はこのモデルの限界を切実に感じ取ることになった。毛の質感をよりリアルに表現するためには、その表面における反射だけでなく、その内部構造と光との干渉をモデル化する必要があると考えるようになったのは、この時期だったという。マイクロソフト時代は、Marschner氏が“人間の表現”に開眼した時期であったと同時に、Marschnerモデルの発想の原点が育まれた時期でもあったのだ。

"Image-Based BRDF Measurement Including Human Skin"

(Stephen R. Marschner, Stephen H. Westin, Eric P. F. Lafortune, Kenneth E. Torrance, Donald P. Greenberg, Cornell University, Eurographics Workshop on Rendering1999)

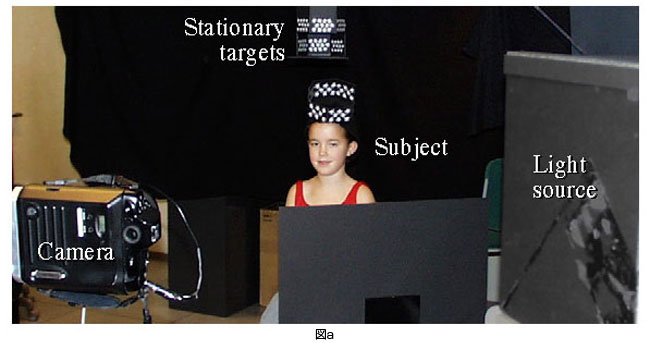

Marschner氏の博士論文の手法は、人間の顔の反射特性の計測に用いることもできる。ただし人間の顔の形状は、シリンダーや球のように単純な形状で近似できないため、顔の形状を3Dスキャナで計測しておく必要がある。この計測では、顔の位置の変化による反射特性の変化は考えておらず、額部分の皮膚の反射特性のみを計測している。図aは計測の様子で、額部分のサンプル点の位置と、ライト、カメラの位置との関係を算出するためのガイドとして、サンプルに相当する印をつけたフェルト帽を頭に被せている。その他の計測やBRDFの計算方法は、博士論文の場合とまったく同様だ。

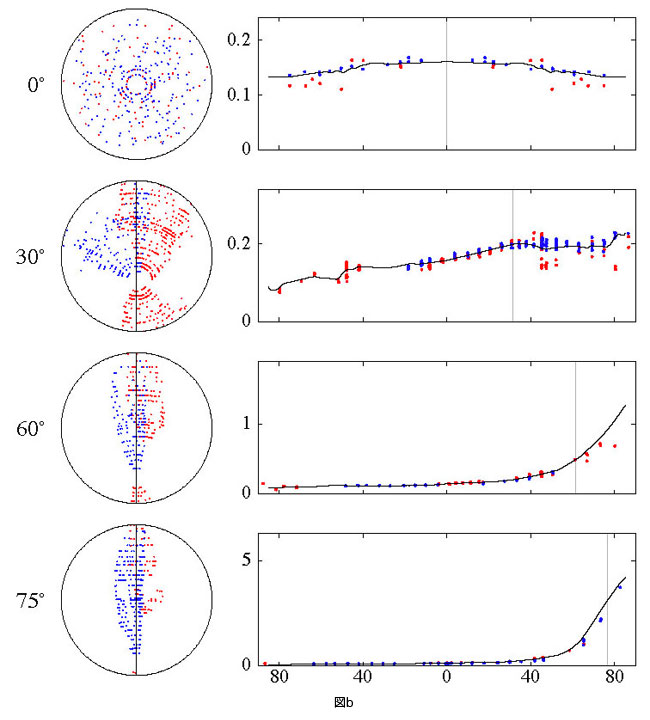

図bの左列は、0°30°60°75°の光の入射角に対して、すべてのサンプル点で算出した反射特性の値をプロットしたもので、右列はこれをグラフ化したものである。"反射特性"といっても、人間の皮膚の場合にはサブサーフェース・スキャタリングの効果なども含まれているため、通常のディフューズ反射モデル+スペキュラ反射モデルでは近似できない形状のグラフとなっている。

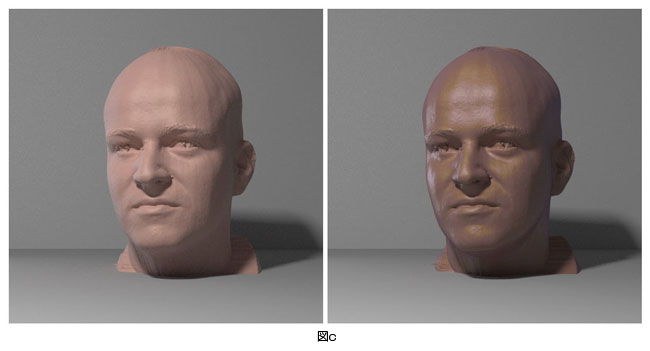

図cは、この計測で得られた反射特性を与えてレンダリングした結果を示している。左は43歳の白人(コーカサス系)の額を計測した反射特性、右は23歳の黒人(インド系)の額を計測した反射特性が与えられている。

"Modeling and Rendering for Realistic Facial Animation"

(Stephen R. Marschner, Brian Guenter, Sashi Raghupathy, Microsoft Corporation, Eurographics Workshop on Rendering2000)

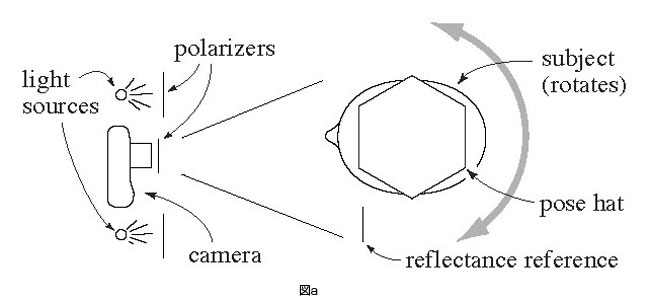

この研究では、顔全体の位置の変化によるディフューズの反射特性の変化をテクスチャ(Albedo Map)として復元することが目指された。ディフューズだけが対象となっているため、図aのように計測ではポラライザーを付け、撮影画像にスペキュラの反射成分が入り込むことを防ぎつつ、計測する顔の向きを変えて様々な部分を撮影している。顔の形状はあらかじめ復元されており、顔のサンプル点と、カメラ、ライトとの位置関係を復元する目安として、計測者はトラッキング用の印のついた帽子を着用している。その他の計測やBRDFの計算方法は、博士論文の場合とまったく同様だ。

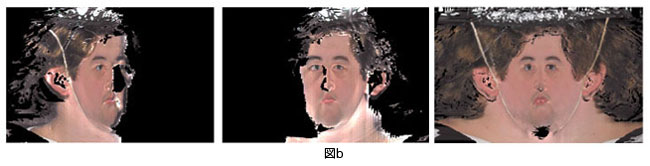

図bの上段は、各方向から撮影された顔の各部分における、ディフューズの反射特性をRGBチャネルそれぞれに対して復元し、テクスチャとして記録したものを示している。下段はこれらのテクスチャに重み付けをし、つなぎあわせた最終的なテクスチャを示している(サンプル点における法線方向と、カメラ方向とが成す角度が大きいほど、重みの値は小さくなる)。

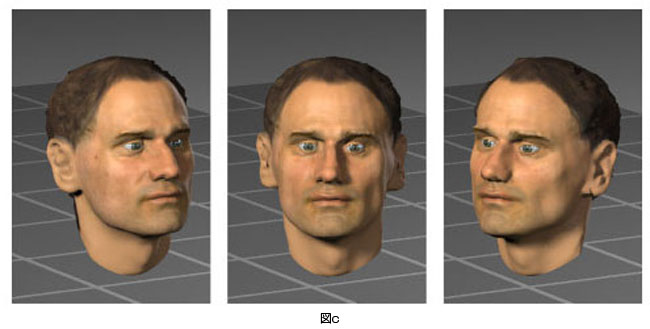

図cは、このようなテクスチャを顔の形状にマッピングし、レンダリングした結果を示している。

ブラウン大学(Brown University)で数学とコンピュータ・サイエンスを学んだ後、コーネル大学(Cornel University)Pete Shirley氏らのもとでコンピュータ・グラフィックスをより深く学ぶ。博士論文"Inverse Rendering for Computer Graphics(1998)"は、計測によって物体の反射特性を復元する手法の先駆けとなった。その後、ヒューレット・パッカード社(Hewlett Packard Laboratories)やマイクロソフト社(Microsoft Research, Redmond)に研究員として参画。マイクロソフト社では人間の顔に関する研究に従事し、これが同氏の髪の毛の研究への引き金となった。2000年から2年間はスタンフォード大学のPat Hanrahan氏らのもとで充実した研究生活を送る。その実りともいえる論文"Light Scattering from Human Hair Fibers(2003)"で発表された手法は、後にMarschnerモデルとよばれるようになり、物理的に正確なヘア・レンダリングの切り札として、いち早く映画VFXなどにも取り入れられるようになった。2002年からはコーネル大学にもどって自らの研究室を開設(Assistant Professor, 2002–2008 ,Associate Professor, 2008–)。物理的に正確な毛を表現するための技術や新手法を次々に発表すると同時に、その矛先をより汎用性の高いボリューメトリックな物体の表現へと拡張しつつある。Pete Shirley氏の名著"Fundamentals of Computer Graphics, Third Edition(2009, AK Peters)"の共著者でもある。研究や教育活動の詳細はこちらで紹介されている。