本連載ではゲーム業界の人材教育・キャリアパスについて、第一線で活躍されている方々へのインタビューを通して、さまざまな角度から紹介していきます。第3回目では、近年、耳にすることの増えた「テクニカルアーティスト(TA)」という新しい職種についてスポットを当てました。世界的にも、まだまだTAの定義は漠然としています。その実態に、セガの麓一博さんと、JCGSの痴山紘史さんの対談を通して迫ります。

麓:一言でいえば「プログラマとアーティストの橋渡し役」です。でも、これだけでは漠然としていますよね。具体的にはDCCツール(※1)とよばれる、3DCGのデータを制作するツールのサポートや、プラグインの開発、グラフィックス表現のサポートなどを行う職種でしょうか。

※1 DCCツール:MAYA、Softimage、3ds Maxなどが代表的。

痴山:TAと一口にいっても、実は2種類あると思っています。アーティスト出身で、アーティスト側からプログラマとの橋渡しをするアーティスト系TAと、その反対のプログラマ系TAです。麓さんは前者で、僕は後者のタイプなんですよ。そのため僕の場合は、プロジェクトのパイプライン(※2)構築などが主な仕事になります。

※2 パイプライン:映像やゲーム制作のプロジェクトにおいて、モデリングやアニメーションといった各セクション間のデータ受け渡しを、効率よくスムーズに行うためのルールや作業フローのこと。

麓:プログラマとアーティストって、それぞれ独自の文化というか、考え方でもって仕事をしています。その間に橋をかけることで、作業の効率化や、クオリティのUPに貢献できるんです。

痴山:以前勤めていたCGプロダクションで、アーティストが徹夜でビルを100個ぐらい配置しているのを見て、カルチャーショックを受けましたね。スクリプトを書けば1時間で終わる作業なんですが、そういう便利なやり方があると知らなければ、地道に1個1個手で配置するしかないんですよ。

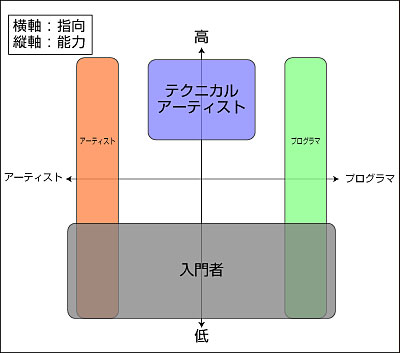

痴山さんが作成した、TAの位置付けを示す図

麓:業界でもはっきりしたTAの定義はありませんよね。実は今年のCESAデベロッパーズカンファレンス(CEDEC)でも、痴山さんらとTAのラウンドテーブルを行いました。参加者に自己紹介も兼ねて仕事の内容を説明してもらったら、かなりバラバラだったんです。意識せずにTA的なポジションにつく人も増えてきています。

痴山:ゲーム業界と映像業界でも事情は異なります。映像業界にはTAという役職はなく、テクニカルディレクターや、パイプラインエンジニアなどとよばれています。そういえば、ハリウッド映画のVFX制作などを手がけているアメリカのDigital Domain社がパイプラインエンジニアについて、おもしろい定義をしていました。「プロジェクトのGlue[糊]、 Gear[ギア]、 Grease[潤滑油]として機能する仕事」だというんです。この定義はTAにも当てはまると思います。

麓:僕が始めてTAという職種について聞いたのは、2006年前後のことでした。ちょうどPlayStation 3やXbox 360が発売された頃です。現世代機になって、グラフィックスがHD(High Definition:高解像度)になり、シェーダー表現も可能になって、データ量や工数が飛躍的に増大しました。プロジェクトに参加するスタッフが増え、仕事がどんどん専門的になりました。その結果、スタッフ間、とくにプログラマとアーティスト間の意思疎通や、データのやり取りがスムーズにいかない場合が多くなったんです。そこで、両者の考え方や仕事の内容の違いを把握し、橋渡しできる人が求められるようになりました。こういった事情から、TAという職種が確立したのだと思います。

痴山:CG黎明期のツールは今ほど便利なものではなかったので、映像業界ではプログラムの素養がなければCGアーティストになれませんでした。そこから次第にツールが洗練されて、技術がわからなくてもCGアーティストとして活躍できるようになった。ところが最近になって、高度な映像表現や、独自の世界観を目指そうとすると、技術への理解が必要だという意識が生まれてきました。それでも日本では資金不足などで専任者が雇えず、アーティストのリーダーがTA的な仕事を兼ねることが普通になっています。

麓:僕の場合、Softimageのツールサポートが中心ですね。2~3本のゲームプロジェクトに日替わりで常駐しながら、それぞれで必要なツールやプラグインなどを開発しています。ゲームの場合はプロジェクトごとにゲーム機や技術レベルが異なる場合が多いので、求められる要件もバラバラなんですね。これがTAが定義されにくい遠因だと思います。

痴山:今年(2010年)、「JCGS」という映像制作向けのパイプライン構築を専門に行う会社を立ち上げました。映像業界の場合、そもそもスタジオに余力がないので、専任のTAが育たない。そこで業界横断的なパイプラインを作って、業界の底上げを図るのが狙いです。

麓:映像制作でいうパイプラインって、どんなイメージですか?

痴山:簡単にいえばCG制作の約束事と、その約束事をうまく回していくための方法論を定めること。ファイルやフォルダ名の規則付けから、ディレクトリ構造の作成までやりますよ。これはアーティストではなく、プログラマの領分ですからね。

麓:なるほど。そこはゲーム開発と同じですね。僕の場合はパイプラインよりもツールよりの仕事が中心です。パイプラインとツールの関係でいえば、データがうまく受け渡しできるように、パイプラインとツールを接続するプラグインを開発したり。そこがアーティスト系TAとプログラマ系TAの違いかもしれませんね。

麓:一般的なアーティストやプログラマがかかわるのは1つのプロジェクトだけですが、TAは複数のプロジェクトにかかわれます。また、素材を作るといったゲーム制作への直接的なかかわりはできませんが、現場の煩雑な作業を効率化して、生産性を上げるための下支えをすることで、アーティストたちから感謝されます。

痴山:パイプライン作りって、工場で生産ラインを組むのに似ているんです。自分の作ったシステムが会社規模で動くのは、エンジニアの醍醐味ですね。

麓:物事の裏にある理由を知りたがることが大事で、好奇心でしょうか。自分が担当しているパートだけでなく、工程全体に興味をもてる人というか。ゲーム開発でいえば、単にDCCツールでデータを作るだけでなく、それがどんなカラクリで実機の画面に表示されるのか、そこまで興味がもてる人だといいですね。

痴山:そうですね。組織間の壁を越えられる人が向いています。疑問があれば周りの人に聞いてみたり、調べたりできる人がいいですね。

麓:これは僕の立場での話になりますが、技術が進化したとしても、「アーティストのために便利なツールを作る」という基本スタンスは変わらないと思います。今の技術の延長線にあること、たとえばDCCツールやシェーダーなどを極めていきたいですね。

痴山:自分の会社の成長を通して、日本の映像制作業界の標準的なパイプラインを構築し、広めていきたいですね。

麓:今後はTAがデザイナー、プログラマ、プランナのような一般的な職種として認識され、さらに業務内容や担当分野に応じて細分化されていくと思います。ツール設計や、パイプラインエンジニア、パイプラインデザイナーといった感じですね。最近のデザイナーは、背景モデラーや、キャラクタモデラー、インタフェースデザイナーなどに細分化されていますよね。それと似たような状態になるだろうと予想しています。

痴山:アメリカのcebasという会社は、開発したツールをCGプロダクションなどへ提供していますが、映像制作はしないユニークな会社です。組織化したTA集団のようなものですね。この会社のように、TAという職種が産業になる時代が来るだろうと考えています。

麓:学生時代は絵ばかり描いていました。最初はアクリルで、次第にコンピュータでCGを作るようになって。技術的な勉強を始めたのは会社に入ってからなんです。教え上手で熱心な先輩プログラマがいて、その人に教わりました。そういった先輩の下について、みっちり勉強すれば、1~2年でTAになれると思います。学生の皆さんも、まずはアートやプログラムを突き詰めて学んで欲しいですね。企業に入ると、まったく違う価値観や技術をもった人と出会います。その出会いを通して、自分の幅を広げて欲しいですね。

痴山:僕は工業系の学校で、いわゆる「計算機」の勉強をしていました。あまり勉強をしてこなかったと思うんですが、エンジニアとしての考え方や会話の仕方などは、すべて学校で学んだことが基礎になっています。一方、所属していたサークルには、音楽をやる人、絵を描く人など、いろんな人がいて、いろんな刺激を受けました。まずは学業をがんばって、さらにプライベートで、別の方面にも意識を向けて欲しいです。TAは新卒の未経験者がすぐになれる仕事ではありませんが、そのための素養は学生の時に身につけて欲しいですね。

1998年セガに入社。ドリームキャスト起動時の映像や、「Jリーグプロサッカークラブを作ろう」などでデザインデータ作成業務を担当。その後、現職である描画ライブラリ、開発サポート部門(CSR&D推進部)へ移動。セガ内作タイトルでSoftimageのツールフローや、表現技術面のサポートを担当する。

Softimage XSI 6のラウンチセミナーや、SIGGRAPH ASIA 2009でのリアルタイムシェーダーエデュケーションに関するプレゼンも実施。CESAデベロッパーズカンファレンス(CEDEC)のスピーカーも3年連続で担当した。

学生時代はプログラミングやシステム管理・計算機について学ぶ。

就職後、最初の職場でリアルタイムCGシステムのシステムインテグレーション・運用にたずさわる。その後、CGプロダクションに出向し、本格的に映像制作の世界に入る。モーションキャプチャの現場や映画制作、ゲームの映像制作プロジェクトでパイプラインやツールを作りつつ、徐々に実際の映像制作にもたずさわる。

現在は映像制作のためのパイプライン専門の会社・JCGSを立ち上げ、日本標準の映像制作パイプラインを構築するため活動中。