「1年という限られた期間内でクオリティの高い作品を作り、コンペで結果を出せば、自ずと仕事への道が開けるはず」

そうした明確なビジョンの下、デジハリに通いながら新たな勝負に打って出た山崎さん。しかし、CGに関しては完全にゼロからのスタートだったため、学びを深めていくにつれ、当初の計画から軌道修正したという。

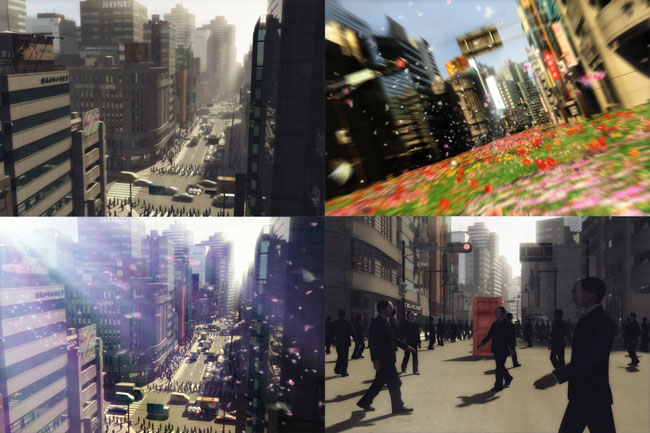

「とにかく1年しかなかったので、入学当初から、目指す映像を卒業制作で作るためにはどうすれば良いかを考えていました。ですが、CG制作について学んでいく過程で、『最初に思い描いたビジュアルを1年で作るのはかなり難しい』ということに気がつきました。卒業制作では『扉』というCGアニメーションを制作したわけですが、実は最初に描いた絵コンテでは、主人公の少年というキャラクタが存在していたんです。色々と学んでいくうちに、CGでキャラクタを表現する、しかもフォトリアルなキャラクタに手を出してしまったら、とても1年じゃ終わらないぞ、ということに気がついたんです(苦笑)。そこで、特定のキャラクタとしての人物表現は避けて、できるだけヒキ画で、群衆として描くことで、フォトリアルな世界観と人物を両立させることにしました。学生の力量でも集団制作であれば可能性はあったかもしれませんが、個人で制作するのであれば、目指すクオリティには到達できず、作品自体が中途半端になってしまっただろうと確信しています。クオリティを高めるためには、もてる力をバランスよく配分することが大切だと、プロになって改めて思っています」

プロアマを問わず、誰だってできるだけ良いものを作りたいと考えている。ところが、いざ創作活動を始めると、想いばかりが先行し、自分の力量を把握する、期間や予算の配分について考える、といったことを後回しにしがちである。特にもの作りにおいては、あらかじめゴールや期間を決めてしまうことは悪であるかのように見なされることもある。しかし、そうした態度は結果的に作品と制作者の双方にとって不幸な結果を招きがちではないだろうか。創作に対する強い想いをもちつつ、与えられた条件下で最大限のパフォーマンスを発揮するための術を客観的に考えるという山崎さんの制作スタイルは、1つの有効な解であることは間違いない。

「デジハリでは卒業制作のほかに中間課題の提出が義務づけられているのですが、僕の場合は、まさに“卒業制作の中間過程”として、『扉』の予告編を制作しました。もちろんクオリティに関しては全然満足いくものではありませんでしたが、目指す表現をざっくりと作ってみたことで、自分に何が足りないのか、どうしたらクオリティを上げていけるのか、といったことを具体的に詰めることができました」

山崎さんは、まさにプリビジュアライゼーションを無意識に実践していたわけだ。こうして、デジハリ卒業制作として完成したのが、短編CGアニメーションの『扉』だった。限られた条件下で最大限クオリティを高めるため、山崎さんが実践してきた制作手法によって誕生した本作は、「第12回学生CGコンテスト」(2006)動画部門佳作入選や、SIGGRAPHの「SpaceTime Student Animation Competition 2007」(2007)Visual Effects 部門最優秀賞、「第20回 CGアニメコンテスト」(2008)入選など、数多くのコンペで受賞を果たした。

ここまでをふり返ってみると、山崎さんはイラストコンペへの応募という“最初の勝負”から、一貫して『扉』という CG アニメーションの実現を目指してきたことがわかる。制作にお金や対外的な責任が発生するプロとは異なる、何かと誘惑の多いアマチュアの立場で、1年以上にわたって1つの創作活動に取り組むことが、どれほど困難なことか、現役学生の方ならわかってもらえると思う。大げさに聞こえるかも知れないが、これはコンペに出す、出さないだけの話ではない。自分の力量を冷静に見極め、目指すクオリティに最大限近づけるためには何をするべきかの取捨選択を行う。さらに与えられた条件(期間や予算)を有効に使うための効率的な制作工程を構築する。これらの大切さこそ、取り上げたいポイントである。なぜなら、これらはプロとして必ず求められる素養の1つでもあるからだ。

現在のキャリアへと繋がる"2つめの賭け"となった、短編フルCGアニメーション『扉』

デジハリに通いながら『扉』を制作する中で、山崎さんには運命的な出会いがあった。

「当時、デジハリに講師でいらしていた北田さん(能士氏、(株)フレイム 取締役)に声をかけてもらい、夏休みの間、フレイムでインターンとしてゲーム開発のお手伝いをさせていただきました。その時に、プロとしての仕事がどのようなものか、垣間見ることができました。実際に『扉』の制作でも、その時に学んだことが活かされているんですよ」

この時、山崎さんが学んだことの1つがヒキ画を使った制作手法だった。遠景ショットの場合は、モデルのポリゴン数が少なくても、ディテールをテクスチャで描けば、見た目のクオリティを高めることができるといった、プロならではのノウハウを学ぶことができた。

「初めてのCGアニメーション制作だったので、キャラクタ表現だけでなく、色々な部分で力不足でした(苦笑)。クオリティを高めるにはどうしたら良いか、常に悩んでいました。そんな時に、より厳しいな条件下で、高いクオリティの仕事が求められるプロの現場を体験できたことは、凄く勉強になりましたね」

手を抜くのではなく、効率的にクオリティを上げるためにはどうしたら良いのか、力の入れどころと抜きどころを見極めるという、プロなら常に求められる課題に、山崎さんも卒業制作で直面した。これに取り組む上で有効なアプローチ方法を、フレイムでのインターン経験を通じて学べたことが、『扉』のでき映えをさらに高めることに繋がったのは間違いない。

イラストコンペの受賞をきっかけに、デジハリに通い始めてから1年後、見事に『扉』を完成させた山崎さんは、前述した通りその後も様々な賞を獲得していった。コンペに応募することには、確かなメリットがあると語る。

「コンペに出すことは、もうメリットしかないですよ。例えば『学生CGコンテスト』の場合は、受賞者だけの懇親会などを通じて、自分と同世代の、とりわけ高い表現力と技術力をもった人たちと知り合えました。そうした人たちの考えを知ったり、自分の作品にコメントしてもらえたことで、視野を広げることができました。今でも連絡を取り合っている人がいたりするので、学校の友人とはまた別の大切な存在になっています。さらに一番大きなメリットは、『世間的な評価を受けること』なんですよ。コンペの結果から、自分の力量を把握することができます。プロになったら、日々クライアントや上司から評価を受けるので、学生のうちから慣れておくにこしたことはありません」

結果を求めないでコンペに出すという人はまずいないだろう。しかし、結果を恐れて応募しないという人も意外と多いのではないだろうか。それでは何も始まらない。山崎さんにとってのコンペへの応募は、自分の実力が今現在どの位置にあるのか、何が足りないのかを冷静に見極め、より良い作品を創り続けるための有効な方法というわけだ。

後編では、山崎さんの現在の仕事のスタイルをご紹介する。

フレイム 山崎伸浩さん インタビュー 〜後編 教わるまえに自分なりに考えてみる〜

プロとしての代表作、「PUMA TRIBES」(2009)。山崎さんは3DCG制作のリードを担当した。

CG-ARTSリポートは「人材育成」、CGWORLD.jpは「ワークフロー」の視点から、今注目のプロダクションのリポートを、それぞれのサイトで紹介しています。

1982年8月、神奈川県横浜市出身。2005年3月、東邦大学理学部物理学科を卒業後、一念発起して映像制作者を志す。同年4月から通い始めたデジタルハリウッドCG・映像本科の卒業制作『扉』が「第12回学生CGコンテスト」や SIGGRAPH「Space Time 2007」Visual Effects部門最優秀賞など、国内外の数多くのコンペで入選。2006年3月にデジタルハリウッドを卒業するのと同時に株式会社フレイムに入社。現在はリードデザイナーとして、CMやVP、ゲーム映像や実写VFX、遊技機など、幅広い作品の3DCG制作とディレクションを手がけている。

【主な参加作品】

カシオ計算機株式会社『G'z One W42CA』(グラフィック/CM/VP用CG制作・2006)、映画『僕の彼女はサイボーグ』(CG制作・2008)、映画『ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌』(CG制作・2008)、映画『252-生存者あり-』(CG制作・2008)、東京ガス株式会社『Si センサーコンロ』CM(CG制作・2008)、富士フイルム株式会社「FinePix F100fd」(Web用CG素材制作・2008)、映画『感染列島』(CG制作・2009)、映画『禅 ZEN』(CG制作・2009)、『PUMA TRIBES』(CG制作・2009)ほか多数