CG-ARTS アニメーション実技試験2020

第2回目となる「CG-ARTSアニメーション実技試験2020」では、

専門学校20校から134名、大学・大学院11校から21名、計155名の課題提出がありました。

試験にご参加いただき、ありがとうございました。

CGアニメーションを学習されている方や指導者向けに、試験で使用したCGデータ各種を公開しております。

ダウンロードを希望される方は、フォームから申請してください。

含まれるデータ:

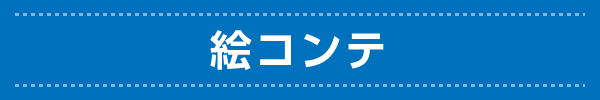

1. 絵コンテ

2. 3DCGデータ:キャラクタモデル、背景モデル(MAYA, 3DSMAX, Blender)

| アニメーション | ・コンテの指示に従い、アニメーション制作をしてください。 |

|---|---|

| モデルデータ | ・モデルデータは、原則、ご提供する3DCGデータを使用してください。 |

| 動画サイズ | 1280×720(16:9) |

| FPS | 24fps |

| フォーマット | MPEG4(H.264形式) |

| ファイル名 | 「受験番号_氏名.MP4」で提出してください。(例:A000-001_画像太郎.mp4) |

| ファイルサイズ | 20MB以下 |

採点企業6社からの、今回の試験への総評をご紹介します。

動作の観察と分析が足りておらず、随所に動きの違和感が残る作品が多かった印象です。

今回の演出は日常のシーンであり高度なアクションではありません。したがって、

やろうと思えば自身で実際に動いて観察できたはずです。演出指示を表現する為の動作の観察や分析をしっかり行いましょう。

ポーズや芝居の誇張、セカンダリアクション(存在感を誇張する芝居)は、

「自然な動作、自然に見える動き」が出来ている上でなければなりません。

また、コンテで指示されているカメラアングルやパン方向は、ストーリーを伝える為に意図的に設計されています。

画面内にキャラクターがどの位置でどの位のサイズなのか?レンズは?等、しっかりコンテから読み解きましょう。

アニメーターはキャラクターを使ってストーリーお客さんに伝えるのが仕事です。

不自然な動きは観客に違和感を与えてしまいストーリーを十分に伝える事が出来ません。

良いアニメーションは、動きの観察と分析が基礎にあるという事を意識し頑張ってください。

絵コンテの指示や演出を理解するより先に、感覚でアニメーションをつけてしまっている方が多い印象を受けました。

設計図である絵コンテの内容、演出の意図、動きの流れの中でのポイントを読み取って、必要な要素を満たすところからがスタートラインになります。

お題は非常にシンプルかつ丁寧な指示で描かれていましたので、

どなたでも「絵コンテのシチュエーションを実際に自分で動いて再現することが出来た」物だと思います。

現場のアニメーターさんでも、実際に自分で動いてみて、

絵コンテの内容や指示を理解した上でアニメーション付けに入る方はたくさんいます。

「アニメーターは役者である」と言われますが、決してただ頭の中のイメージだけで作っているのではなく、

実際に自分で動いてみたり、様々な資料を集めて、理解を深めた上でイメージを膨らませてから作り始めます。

絵コンテにある要素を全て満たした上で、そこから初めて自分なりの解釈や、

内容を逸脱しない範囲でのオリジナリティを表現していけるように意識してみてください。

全体的にアニメーションの不自然さが目立ちました。

それは言い方を変えると動きの研究が十分にできていないということになります。

参考となる映像は世の中にたくさんあり、それらを探すことも観ることも容易にできることだと思います。

いきなり実作業に入るのではなく、まずはこれから作る動きの参考になるものを集めて観察、研究しましょう。

実際に手を動かすのはそれからです。

上手いアニメーターさんもいきなり想像で動きを作ることはまずありません。必ず資料を集めて研究してから作業に入ります。

人間はどうしても不自然なところに目が行ってしまいますので、しっかりと動きを研究し、可能な限り不自然な部分を減らしていきましょう。

自然なアニメーションが作れるようになれば一気に評価は変わると思います。

個性を盛り込むことも大切ですが、まずは基礎をしっかりと身に着けるよう頑張ってください。

今回参加者の中で、絵コンテの指示と違うLO、芝居の動画が比較的多くありました。

アニメーション実技試験は基礎的な能力のテストです。

参加者が指示を正確に読み取り、CGで表現できるかが評価されます。

コンテの指示と違う場合、指示が読み取れた上でやっているのか、指示を理解できていないのかが評価できません。

画やコンテのト書きから、監督が観客に伝えたい印象、内容を読み取りましょう。

また、本課題から学んでほしいことは、映像作品のモーションには感情があるということです。

ポートフォリオなどで、「歩き」や「走り」、「剣を振る」のような単発モーションを乗せる人がいますが、映像作品にはすべてに感情やシチュエーションがあります。

泣きながら、焦りながら、など。

今回は「元気よく」でした。

感情表現を動きで表現する。名作といわれるアニメにはそのようなシーンが溢れています。

今後の参考にぜひ、そのような視点でも映像作品を鑑賞してください。

全般的にレイアウトやアニメーションの作り込みが甘く、まだまだ精進が必要な作品が多かった印象です。

アニメーションに関しては、殆どの人が想像で作ってる感じがしました。

まずはリファレンスを用意し観察することで、人間がどう動いているかを理解しましょう。

リファレンスも自分で演技すれば用意することができます。

レイアウトもコンテの構図や意図を読み取れていないので、もっと隅々まで観察しましょう。

アニメーションやレイアウトは観察がとても大事です。

何度も見直してトライ&エラーを繰り返すことで完成度が上がっていくので、途中であきらめず頑張ってください。

全体的にキャラクターを動かしてみましたという感じでアニメーションと呼べるレベルに達していない作品が多い印象でした。

アニメーションはキャラクターに命を吹き込む。と良く言われますが、まずは自然な人体動作のアニメーションをつける技術が必要で、

その上でキャラクターの性格や演出意図、芝居を盛り込んでアニメーションとして成立します。

今回の課題は日常演技で、参考となるリファレンスや資料はいくらでも用意できると思います。想像だけで動かすのではなく、

自分で演技したり人の動きを観察したり、自分の付けたアニメーションの違和感に気づき修正していくことが大事です。

自分の中での確認(セルフチェック)を徹底し、基礎技術を身に着けて良いアニメーションを付けられるように頑張ってください。

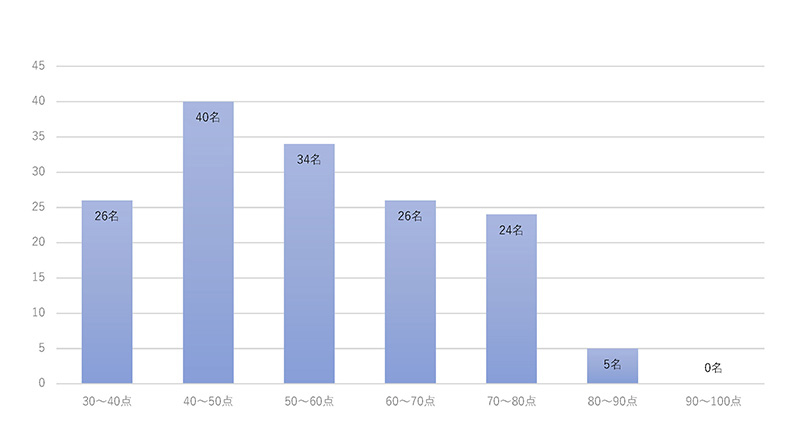

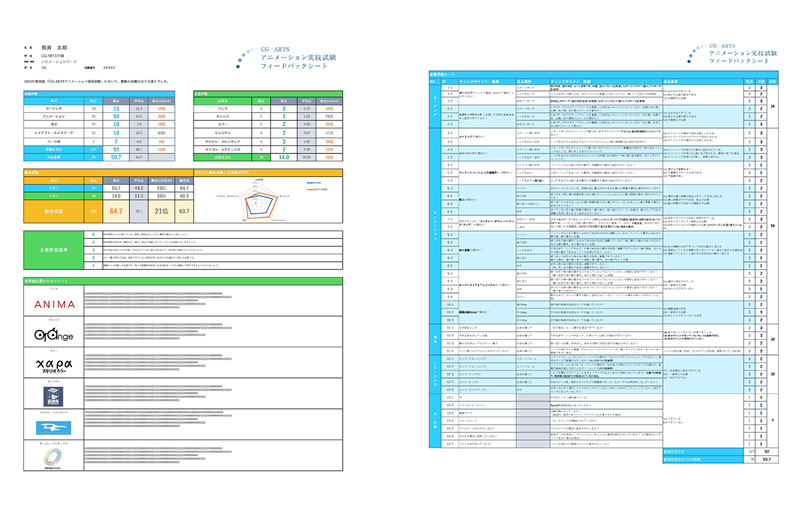

試験参加者(155名)の各項目における採点分布状況をご確認いただけます。

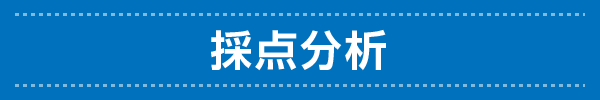

各企業点分布(各5点満点)

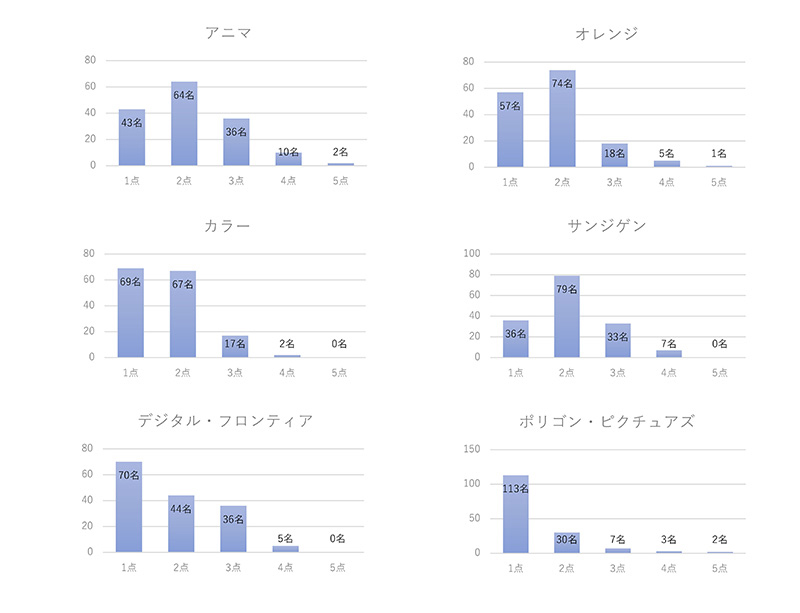

企業点合計(30点満点)

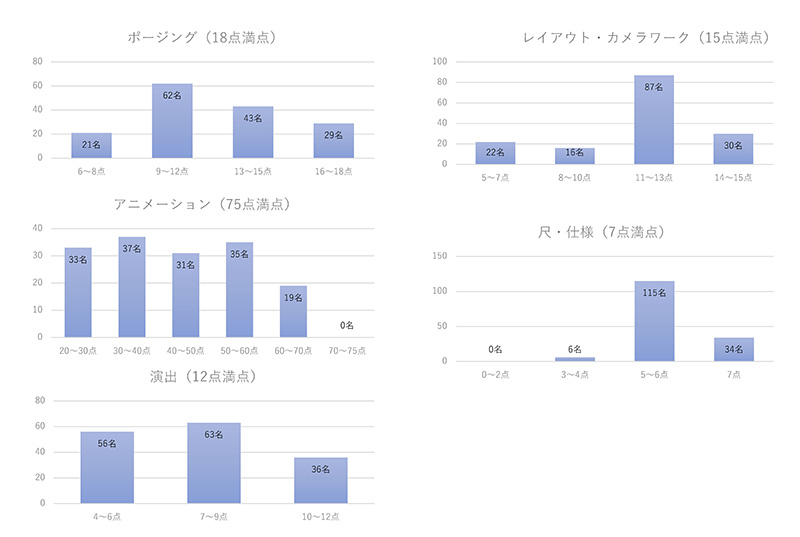

基礎点分布(各項目)

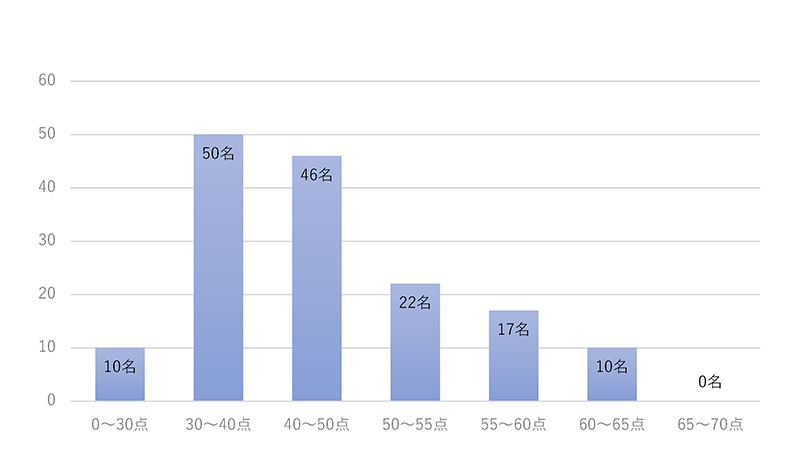

基礎点合計(70点満点)

※基礎点各項目の合計127点を70点満点に換算してます

総合点合計(100点満点)