リアルタイム・レンダリングにおける、球面調和関数の可能性の示唆

国際的な研究活動への積極性が育んだ、リアリズムへの嗜好性

PRTの研究を通して学んだ、討論の醍醐味

PRT実用化に向けた進化を導いた独自の方法論

リアルタイム・レンダリング研究を牽引する、第一人者としての知名度の確立

MITでのポスト・ドック環境が可能にした、BTF理論の限界への挑戦

ロンドンの解放的な城から巻き起こる新たな風

リアルタイム・レンダリングの分野における揺るぎない実績を残してMPIIの博士課程を終えたKautz氏は、ポスト・ドックとして米国MITのFredo Durand氏のもとで学ぶことを選択した。Computational Photographyとフォトリアリスティック・レンダリングのバックグラウンドをもつDurand氏の研究室をKautz氏が選択した要因は、当時のDurand氏がリアルタイム・グローバルイルミネーションや物体の反射特性といったKautz氏が得意としてきたテーマに取り組もうとしていたことにあるようだ。それと同時に、Kautz氏自身にもこれまでの自分の専門分野とは違ったテーマに取り組んでみたいという意図が多かれ少なかれあったように思われる。結果的にはこの決断が、Kautz氏のその後の研究の幅を大きく広げることにつながった。

この時期にKautz氏が発表した論文の中でも際立って興味深いものとして、2007年のSIGGRAPHで発表された“Interactive Editing and Modeling of BTF(Bidirectional Texture Functions)”が挙げられる。フォトリアリスティック・レンダリングでは、光と干渉する物体表面の構造をいくつかのスケールに分けることで効率化が実現されてきた。一般的には、マクロ・スケール(macro scale)、メソ・スケール(meso scale)、ミクロ・スケール(micro scale)の3段階に分けられる。マクロ・スケールの構造とは、シーン全体の中での物体表面の大雑把な形状で、レイトレーシングにおいてレイと物体表面との交差を判定する際に用いられる物体表面のジオメトリーは、このマクロ・スケールの構造に相当する。ミクロ・スケールの構造とは、物体表面上の極めて狭い範囲、人間の目には“点”としか認識されない微小な構造で、この構造と光との干渉はBRDFのようなリフレクタンス関数によって表される。メソ・スケールの構造とは、マクロ・スケールとミクロ・スケールのちょうど中間に位置するスケールの構造で、一般的にテクスチャ・マッピングやバンプ・マッピングなどによって近似されるのだが、これらのマッピング素材は“光と物体表面の構造との干渉”という視点からすると説得力に欠けている。

BTFとは、このような限界を越えて、光とメソ・スケールの構造との干渉を物理的に正確に表すことを目的に21世紀初頭に登場したものだ。視点方向とライト方向を密にサンプリングして物体表面上の小領域を撮影した画像の集合を用いて、光とメソ・スケールの構造との干渉を表す関数を定義する。メソ・スケールの構造とは各点の周りのミクロな構造同士の関係を近似したものといえるので、あらかじめBTF によって光とメソ・スケールの構造との物理的に正確な干渉のしくみを与えておけば、レンダリング時に各点の周りのミクロな構造同士の間を埋め尽くすほど密な計算を行わずとも、それに近いフォトリアルなレンダリング結果を得ることができるという利点がある。いってみればBTFの導入は、物理的に正確なレンダリングを“前計算”によって効率化することにも相当する。実際に、同様なコンセプトをもったPRTとBTFをむすびつけた方法も2003年に発表されている。しかしBTFの理論はもともとコンピュータ・ビジョンの分野で考案されたもので、CGレンダリングにおけるイメージベーストの考え方の急速な浸透に伴ってCGの分野に導入されてきたという経緯があるだけに、一般的なCGレンダリングのパイプラインにはなじみにくく、このことが実用面での普及を阻んでいた。

Kautz氏の前述の論文は、BTFがもつこのような限界への大きな挑戦であったといえる。BTFの考え方をCG的な視点からうまくモディファイし、アーティスティックなコントロールまで可能にし、最終的にはユーザ・インタフェースも備えたインタラクティブなエディティング・ツールとして実装する形も示している。Computational PhotographyのバックグラウンドをもつDurand氏の研究室は、もともとイメージベーストの研究に強かった。その一方でKautz氏は、BRDFのようなCGならではの反射特性の扱いやインタラクティブ方面の研究に強かった。前述の挑戦が実を結んだのは、このような両者の融合があってこそといえそうだ。

図H

図I

図J

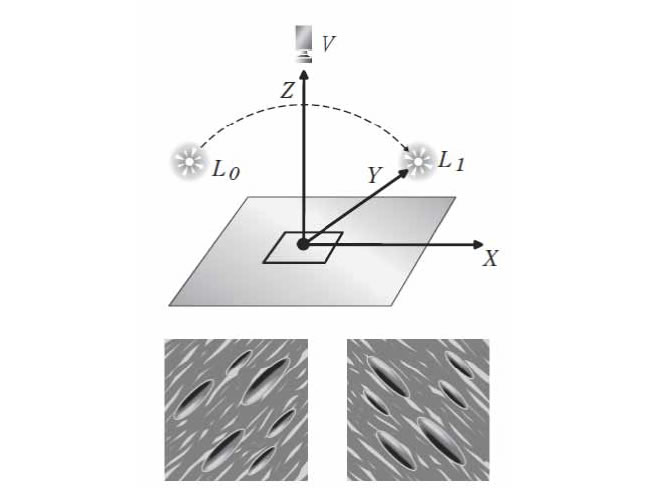

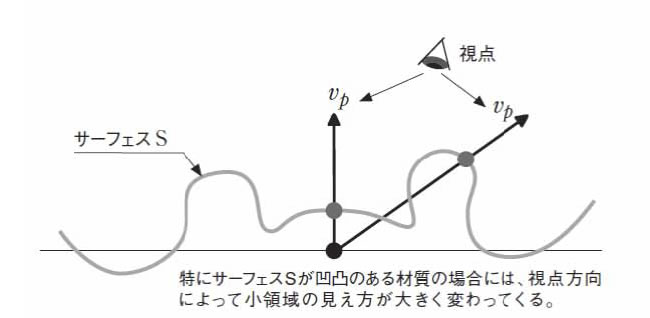

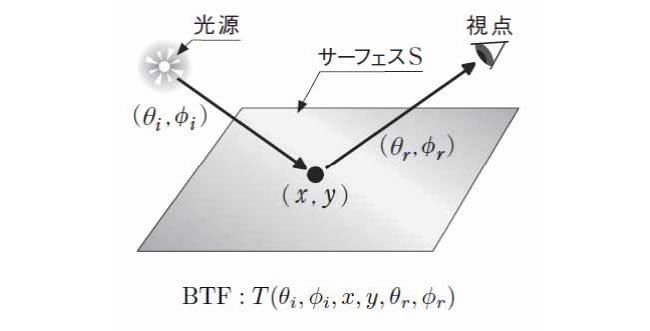

メソスケールの構造は、ライト方向の変化によってその見え方が変わる(図H)。加えて、視点方向の変化によってもその見え方が変わる(図I)。そこでライト方向と視点方向を密に変化させながら物体表面の小領域を撮影した画像の集合によって、ライト方向、視点方向、物体表面上の小領域内の位置を変数とする6次元の関数を定義しようというのがBTFの基本的な考え方となっている(図J)。

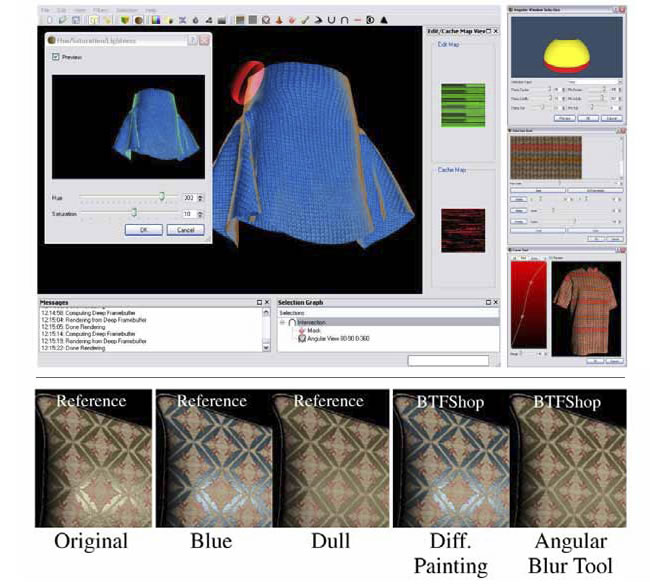

図K

BTFはイメージベーストのレンダリング方法であるため、理論的にはアーティスティックな視点からこれをコントロールすることは不可能だ。しかし、この論文ではBTFのコンセプトを生かしつつ、うまくこれをモディファイして、アーティストがなじみやすい画像生成の1つのプロセスとしてBTFデータを扱う方法を提示している。図Kの上段は、それを実装したBTFShopというツールのインタフェースだ。図Kの下段左は、オリジナルのBTFデータを用いてレンダリングした結果を示している。下段中央は、左よりもブルーがかったマテリアルを計測して得られたBTFデータと、左よりも光沢の鈍いマテリアルを計測して得られたBTFデータを用いてレ ンダリングした結果を示している。下段右は、オリジナルのBTFデータにBTFShopの機能を用いてペイントやブラーを施すことで得られたBTFデータをもとにレンダリングした結果を示している。下段中央と下段右との間に、ほとんど差異は見られない。新たなマテリアルを計測し、BTFデータを生成する作業負荷は非常に重い。これに対してBTFShopを用いる場合は、原型となるBTFデータを採取しておけば、後は単純なペイントやエフェクト作業をツール上で加えるだけでほぼ同様のバリエーションのマテリアル表現が可能になるという利点がある。

“Interactive Editing and Modeling of Bidirectional Texture Functions”

(Jan Kautz, Solomon Boulos, Fredo Durand, Proceedings of SIGGRAPH2007)

MITでのポスト・ドックを終えたKautz氏は、2006年にユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのAssistant Professorに就任し、自らの研究室を開設した。すでにMPIIにおける博士課程時代からプロジェクト・リーダーとして活動してきたKautz氏だが、前述したようにMIT時代の経験は、これまでの同氏の専門分野を越えたテーマにも目を向ける契機となった。その真価は、このロンドンの居城において発揮されることになった。実際のところ、この城の門を叩く研究生は実に多彩な国籍とバックグラウンドをもっており、研究テーマも広い領域をカバーしている。中心となるテーマが、リアルタイム・レンダリングに関連するものから、イメージベースト関連の技術へと変化しているのは、やはりMITのDurant氏のもとでの経験が反映されているといえるかもしれない。

なかでも新たな研究の方向性として大きな注目を浴びたのが、2009年のSIGGRAPHで発表されたHDR(high dynamic range)対応のカラー・モデルだった。イメージベーストのレンダリング技術を用いて物理的に正確なレンダリング結果を生成するためには、通常の写真のフォーマットを無限の明るさ領域をもった画像フォーマットに変換する必要がある。HDRとは、このような無限の明るさ領域をもった画像フォーマットのことだ。近年ではHDRカメラやHDRディスプレーなども登場し、HDRがよりスタンダードな画像フォーマットとなりつつある。これに伴って大きな必要性が感じられるようになったのがHDRに適した“色”の定義だ。前述の論文は、HDRレベルの明るさ領域で人間が色をどう知覚するかを分析し、色をモデル化している。従来の色空間モデルと比較して、HDRでの出力結果の精度が極めて良く、HDR対応の色の定義に王手をかけた本格的な方法として高く評価された。その他のイメージベーストに関連する研究としては、撮影画像からCG映像に必要とされるさまざまな要素を復元する試みも行われており、その領域はレンダリングに留まらずアニメーション関係の研究にまで拡張されてきている。

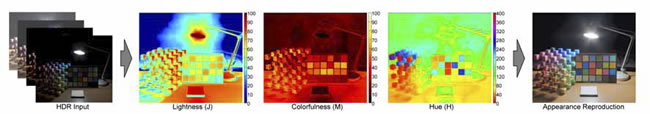

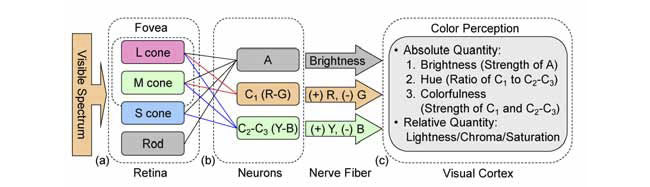

図L

図M

図N

HDR画像の普及に伴って必要性が叫ばれるようになってきているのが、従来の“色”の定義の見直しだ。この方法では、無限に明るい領域までカバーするHDRの明るさ領域で、人間が色をどのように知覚するかを分析したうえで、色をモデル化している(図L)(図M)。その結果、従来の色のモデルと比較して、HDRで出力した場合の精度を大幅に向上させることに成功した。図Nの最下段が、この方法の色モデルで出力した結果である。HDR対応の色の定義を本格的に見直したモデルとして高く評価された。

"Modeling Human Color Perception under Extended Luminance Levels"

(Min H. Kim, Tim Weyrich, Jan Kautz, Proceedings of SIGGRAPH2009)

これまで見てきたように、Kautz氏は、新たな人々との出会いを経るごとに、その研究の幅を広げてきた。そして、それは一国一城の主となってからも変わらない。できるだけさまざまな方向に視点を振ることができるよう、自分自身の心を自由にし、同志との討論を繰り返し、同志と共にゴールに到達することに真の喜びを感じているとKautz氏は語る。Kautz氏のもとで学ぶ研究生たちも、同氏にとってはかけがえのない“同志”なのだ。その意味では、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのKautz氏の城は、限りなく自由で開放的なスペースともいえる。リアルタイム・レンダリングというジャンルを越えて、このスペースから巻き起こる新たな風のゆくえに期待したい。

ドイツのエアランゲン・ニュルンベルク大学(University of Erlangen-Nuremberg)でコンピュータ・サイエンスを学んだ後、カナダに渡りウォータールー大学(University of Waterloo)でコンピュータ・サイエンスの修士号を取得。その後ドイツに戻り、博士号取得のためにMax-Planck-Institut Informatik(MPII)に入学。この博士課程期間中には、インターンシップなどを通してバンクーバーのブリティッシュ・コロンビア大学(University of British Columbia)やシアトルのMicrosoft Researchなど世界のさまざまな研究機関を訪れ、リアルタイム・レンダリングの研究の幅を広げてゆく。博士課程修了後の2003年からは、Post-DocとしてMITのFredo Durand氏のもとで研究生活を送る。2006年にイギリスへ渡り、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(University College London)に自らの研究室を開設(Assistant Professor,2006〜2009,Associate Professor,2009〜)。その後はリアルタイム・レンダリングの枠を越えて、ビデオ映像をベースにしたレンダリング手法や本格的なHDR対応の色モデルなど、より幅広い研究テーマに挑んでいる。研究や教育活動の詳細はこちらで紹介されている。