車の開発は、企画、デザイン、設計、実験、生産、販売といった多くの部門が関わっている。そうした中、正確な意図を反映した映像によって社内にプレゼンテーションし、同じイメージを共有してもらうため、自動車デザイン開発における映像プレゼンテーションに先駆けとして取り組んできたのが、造形デザイン室映像グループだ。

車の開発は、企画、デザイン、設計、実験、生産、販売といった多くの部門が関わっている。そうした中、正確な意図を反映した映像によって社内にプレゼンテーションし、同じイメージを共有してもらうため、自動車デザイン開発における映像プレゼンテーションに先駆けとして取り組んできたのが、造形デザイン室映像グループだ。

プレゼンテーション映像の企画・制作を担当する上垣内氏は、会社の上層部にデザインの承認をもらう会議において、数年前まではパワーポイントやパネルでプレゼンテーションしてきたが、近年、ユーザーの価値観が多様化するにつれ、その微妙な差を伝え難くなってきた。そこで、生のユーザーの声や価値観、デザイナーの 意図、想いなど、映像を使って、ひとつのストーリーとしてまとめる事で、意思決定をスムーズにする事が可能になり、現在では社内に欠かせないプレゼンテーション手法となっているという。

意図、想いなど、映像を使って、ひとつのストーリーとしてまとめる事で、意思決定をスムーズにする事が可能になり、現在では社内に欠かせないプレゼンテーション手法となっているという。

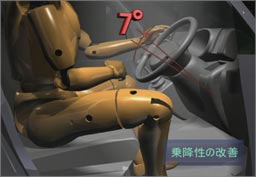

「映像は、視覚と聴覚の両面から、微妙なニュアンスを分かり易く表現することができます。実際のユーザー映像というのはどんな資料よりも現実感が強く、ユーザー像がはっきり伝わる。また、原寸大モデルを作っても実際に街を走らせることは出来ないが、CGを使うことにより、使用イメージを想像させることが出来る。」と映像によるメリットを語られた。

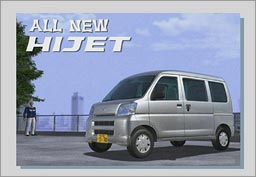

TantoとMIRA GINO、HIJETの実際にデザイン審査で使われたプレゼンテーション映像を上映。Tantoは「しあわせ家族空間」、MIRA GINOは「モダンさとクラシックの融合」、HIJETは「TOUGH & CLEAN」というテーマで構成されており、誰もが同じようにその車に対してのイメージをもつことができる。

Tantoでは、新しく買った車(Tanto)について、ママから息子達へやさしく語りかけながら、使い勝手やデザインを紹介する。

以前に乗っていたMOVEとの違いや広い室内とたくさんのユーティリティーを、イラストアニメで紹介し、"しあわせ家族"の雰囲気でまとめていた。

そしてHIJETでは、クリーンな印象を大切にするサービス業や小売業者などにフィットするデザインを 、多変量解析を用いながらもイラストやCGを使って、わかりやすく解説していた。

こうしたプレゼンテーション映像はデザイン審査会のみならず、販売戦略の一環として、販売会社関係者への説明会やCM・カタログの構想作りにも役立っているという。

|

|

|

|

「いくら高度な技術を使っても、内容が伝わらなくては意味がありません。各世代にも誤解のない様に表現していくことが、制作するために一番大切なことだと思います。」と上垣内氏。

映像制作は、調査→構成→絵コンテ・シナリオ→3Dアニメ→撮影・取材→2D合成・効果→編集というプロセスで進み、約1ヶ月かけて制作。デザイン開発と並行して進めているため、直前でデザインを修正(レンダリングのやり直し)しなければならないこともある。

また、いつも苦心するのは人物CG。「CG映像の中に人物が登場しないと、情景にリアリティがなくなり、ユーザーが使用する臨場感も生まれてきません。手の動きひとつとっても想像以上に複雑で、なかなか一朝一夕にはいきません。また、髪や肌の質感も車以上のノウハウが必要です。今年のモーターショー用に、オープンカーに乗った女性を制作しましたが、まぶしさを感じる仕草だけでも1週間かかりました。」と上垣内氏。「ただ私は、CG技術で一番難しいのが"人物"だけども、一番面白いのも"人物"だと思う。」

このようなプレゼンテーション映像制作をシステム面から支えるのが、システムエンジニアの下浦氏だ。下浦氏は、デジタルデザイン全般におけるシステム研究・開発・サポートを担当し、CG・マルチメディア・画像処理等の基礎技術、また、それらを複合的に組み合わせた応用技術と、広範囲な領域をカバーしている。

このようなプレゼンテーション映像制作をシステム面から支えるのが、システムエンジニアの下浦氏だ。下浦氏は、デジタルデザイン全般におけるシステム研究・開発・サポートを担当し、CG・マルチメディア・画像処理等の基礎技術、また、それらを複合的に組み合わせた応用技術と、広範囲な領域をカバーしている。

下浦氏は開発事例として、複数台のサーバーで分散レンダリングを行うシステム、Web技術を利用したデータベース、画面とプリント出力の色を近づけるカラーコントロールシステム等を紹介、また、最近の話題として、実寸大の映像を大型スクリーン上で立体的に見せるバーチャルリアリティシステムについての取組みについて語られた。

「デザイナーは、テストなしに、常に新しいチャレンジをするため、トラブルが発生しますが、『デザイナーはシステムをトラブらせるのは当たり前』、と覚悟していれば問題ありませんから…。」と苦笑しながらも、「デザイナーの、"実現したい"という意欲や熱心さ、それがカタチになるように、バックアップできるというのはうれしいですね」と下浦氏。

映像デザイナーを目指す人へ上垣内氏は「基本は実写です。映像表現の基礎的な部分の多くは、実写映像制作の現場で培われてきたものなので、それらを知った上でCGをやるかやらないかでは出来上がった物の質、奥行きが全然違います。また、"好きこそ物の上手なれ"というように、映像を作る事が"好き"であれば、どんな困難でも乗り切られる、逆に楽しんで挑むことが出来ると思います。そして"好き"をさらに膨らましてくれるのが、"好奇心"。日々の小さな疑問から好奇心を持って、一歩立ち止まって考えるようにすると、自然と分析力や構成力がつき、アイデアの棚も増えます。私は普段から意識して"好奇心"を強く持つように心掛けています。」

また、下浦氏はCGエンジニアを目指す人へ「第1に、デザイナーが何をしたくて、どんなことに困っているかがわかる『分析力』、第2にそれを具体的に実現する『システム構築力』、そして第3に、いろいろなことに『好奇心』を持つことが大切。ユーザーのことを考えたシステムを構築できる人材になってもらいたいですね。」とエールを送られた。