これまで見てきたように、毛の表現のさらなるリアリズムを追求してゆく上では、もはや毛だけに限定されない大きな視野のもとでの研究開発が必要とされるようになってきた。こういった時代背景に呼応するかのように、この時期のMarschner氏は、“動き”の研究プロジェクトにも積極的に取り組むようになった。前編で紹介したように、Marschner氏はグラフィックスの研究生活に足を踏み入れる以前から物理シミュレーションに強い関心を抱いており、スタンフォード大学時代のFedkiw氏との交流は、自らの研究をその方面に向けても開眼させてゆくきっかけとなった。研究室の土台も固まった2008年以降は、まさにそのための機が熟した時期であったともいえそうだ。

具体的なプロジェクトの概要は、ニットで編まれた布の動きを物理的に正確にシミュレートするというものだった。従来のようにクロス・シミュレーションの特殊なケースとして扱うのではなく、毛糸の網み込み具合をいくつかのパターンに分類し、それぞれのパターンに合った物理シミュレーションのアルゴリズムを実行し、よりリアルな動きを作り出すことを目的としていた。まずは2008年のSIGGRAPHでベースとなる手法が発表され、SIGGRAPH2010で発表された論文では、布同士の干渉をより効率的に扱うためのアルゴリズムが追加された。

手法のカテゴリーが物理シミュレーションであったため、論文のファースト・オーサーは連載第1回で紹介した、同じコーネル大学のDoug James氏の研究室の学生となっていた。Marschner氏はこの手法のレンダリング面をサポートする形となっていたが、手法そのものに対する想い入れは、James氏よりもむしろMarschner氏の方が勝っていた感が強い。“布”とはいえ、この手法のモデルは“毛”の集合体に近い構造となっていた。それだけにMarschner氏にとっては、まさにこの方向性の研究は、将来的に自らが本領を発揮するべきジャンルに属していたともいえよう。実際のところ、このニット・モデルのレンダリングにはこれまでにMarschner氏の研究室で考案されてきたSH基底ベースの散乱モデルなどが導入されていた。また、前述した新RTEを実装するためのテストに、このニット・モデルが活用されたという経緯もあった。それは、動き・形状(ジオメトリ)・質感という3つのジャンルの研究の融合に向けた第一歩であったともいえるだろう。

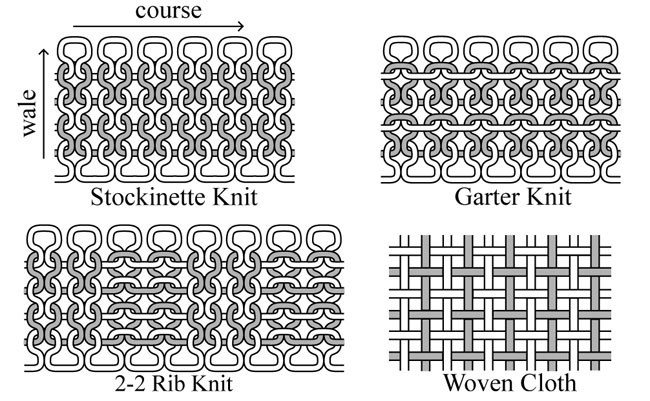

図M-1

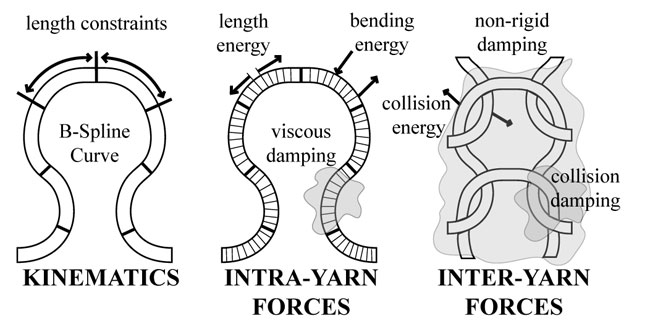

図M-2

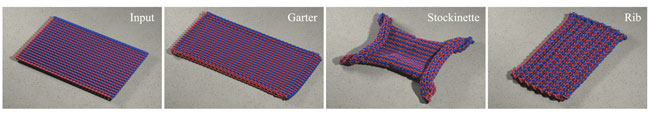

図M-3

(Jonathan M. Kaldor, Doug L. James, Steve Marschner, “Simulating Knitted Cloth at the Yarn Level”, Proceeding of SIGGRAPH2008, (c)2008 ACM, Inc)

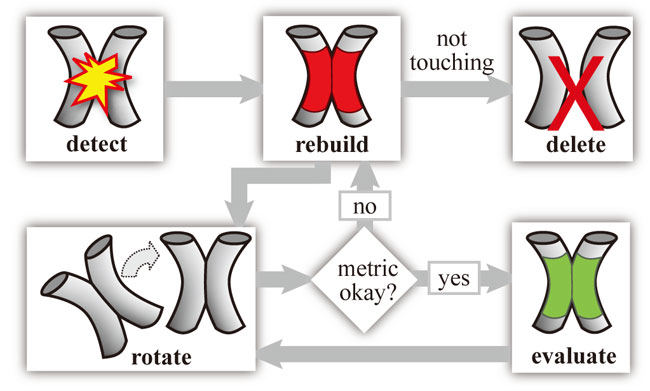

この手法では、図M-1のようにニットの布の編み込み具合をいくつかの種類にパターン化し、それぞれのパターンに対して、図M-2のように一本の毛糸のジオメトリ(左)や内部構造(中央)、毛糸同士の干渉(右)に起因するダイナミクスを解析し、ニットの布の動きを物理的に正確にシミュレートする。図M-3の左は入力データ、それに続く3枚の画像はそれぞれのパターンに対応したシミュレーション結果を示している。

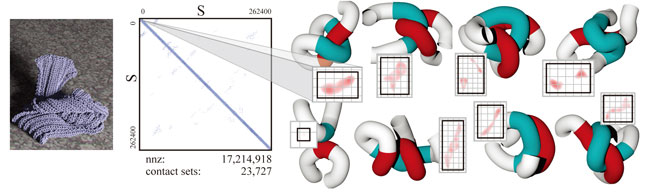

図N-1

図N-2

図N-3

(Jonathan M. Kaldor, Doug L. James, Steve Marschner, “Efficient Yarn-based Cloth with Adaptive Contact Linearization”, Proceeding of SIGGRAPH2010, (c)2010 ACM, Inc)

図Mのニットの布のシミュレーションでは、布同士の干渉が複雑な場合には計算が非常に重くなる。しかし、図N-1のように毛糸同士の干渉を最も頻繁に起こりうる少数のパターンに限定し、図N-2のように現在のフレームと次のフレームとの間で干渉のパターンが変化しない限りは同じダイナミクスを適用することにより、実質的にシミュレーションの計算を適用する部位を必要最小限に絞り込むことで、計算時間を大幅に短縮できる。図N-3は、こうして算出された着衣状態のニットの衣服のアニメーションである。右の画像の赤い染みは、このアニメーションの工程で実質的にシミュレーションによってアップデートされた部位を示している。

ブラウン大学(Brown University)で数学とコンピュータ・サイエンスを学んだ後、コーネル大学(Cornel University)Pete Shirley氏らのもとでコンピュータ・グラフィックスをより深く学ぶ。博士論文"Inverse Rendering for Computer Graphics(1998)"は、計測によって物体の反射特性を復元する手法の先駆けとなった。その後、ヒューレット・パッカード社(Hewlett Packard Laboratories)やマイクロソフト社(Microsoft Research, Redmond)に研究員として参画。マイクロソフト社では人間の顔に関する研究に従事し、これが同氏の髪の毛の研究への引き金となった。2000年から2年間はスタンフォード大学のPat Hanrahan氏らのもとで充実した研究生活を送る。その実りともいえる論文"Light Scattering from Human Hair Fibers(2003)"で発表された手法は、後にMarschnerモデルとよばれるようになり、物理的に正確なヘア・レンダリングの切り札として、いち早く映画VFXなどにも取り入れられるようになった。2002年からはコーネル大学にもどって自らの研究室を開設(Assistant Professor, 2002–2008 ,Associate Professor, 2008–)。物理的に正確な毛を表現するための技術や新手法を次々に発表すると同時に、その矛先をより汎用性の高いボリューメトリックな物体の表現へと拡張しつつある。Pete Shirley氏の名著"Fundamentals of Computer Graphics, Third Edition(2009, AK Peters)"の共著者でもある。研究や教育活動の詳細はこちらで紹介されている。