CGクリエイター検定のテキスト「ディジタル映像表現」編集委員長の木村卓氏。

CGクリエイター検定のテキスト「ディジタル映像表現」編集委員長の木村卓氏。

CM、映画、ゲームなどの数々の作品を手がけてきた木村氏が、自主企画として山岸宏一氏、福本 隆司氏とともに制作した『KUDAN』。この作品は、「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル2008」のコンピュータ・アニメーション/ビジュアル・エフェクト部門で、"Award of Distinction"(準グランプリ)を受賞したほか、スペインやカナダ、ドイツなどのフェスティバルでも上映される話題作となった。

![]()

『KUDAN』の制作がスタートしたのは4年ほど前。木村氏がこの作品のアニメーションを担当した山岸宏一氏と共に広島アニメーションフェスティバルに参加した際に、二人でインディペンデントのショートフィルムを作成しようと意気投合して制作が開始された。

『KUDAN』の制作がスタートしたのは4年ほど前。木村氏がこの作品のアニメーションを担当した山岸宏一氏と共に広島アニメーションフェスティバルに参加した際に、二人でインディペンデントのショートフィルムを作成しようと意気投合して制作が開始された。

木村氏自身は以前から自己の表現というものに興味があり、これまでも自主企画作品を発表している。今回は、自分が日頃考えていることをストーリーにした映像作品を一度じっくりとつくってみたいと考えていたという。

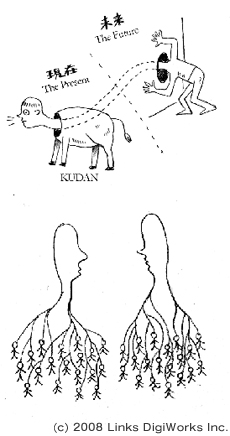

現実の世界で起きていることには、実に不条理なことも多い。果たしてこの社会で起きていることの必然性がどこから来るのか・・・。『KUDAN』のストーリーは、その必然性が生み出される「しくみ」を独自に解釈した、現実の世界と「向こう側」の世界とを交互に切り替えながら展開していく。

「向こう側」の世界とは、現実の世界の鏡のようなもの。現実の世界で実際に「しくみ」を視覚化することは不可能なので、現実の世界を別の視点から捉えた「向こう側」の世界を創って「しくみ」を表現したのだという。そして、「現実」と「向こう側」の世界のインターフェースとなっているのが、牛の姿をしたユニークなキャラクター。”KUDAN”というタイトルは、このキャラクターに由来している。

![]()

『KUDAN』という作品を貫く独自の世界観は、少し毒を含んだ不思議なユーモアを感じさせると同時に、日本人という民族が持っている「血」を彷彿させる。見る者の心に深く残る映像作品に仕上げるためには、やはりどこかに「毒」が必要なのではないかと木村氏はいう。インディペンデントのショートフィルムの場合この「毒」を入れやすいという点も、同氏にとっては魅力的だったようだ。

「やはり、人間はなにか毒を含んだもの、暗い側面を持ったものに惹きつけられますよね。映像にもそういった要素は必要ではないかと思っていたんです。とはいえ毒だらけでは見ているほうも疲れるので、ユーモアや魅せられる綺麗な場面など、さまざまな要素を、心地よい疲労感の感じられるストーリーと共にバランスよく配合することが大切だと考えて創りました。」

また、作品のテーマやストーリーにおいてはそれほど日本的ということを意識しなかったが、デザイン面では日本人ならではの「血」が滲み出たものになっているはずだと木村氏は語る。実際のところ、作品制作の前段階では、デザイン的なリサーチのために、日本各地の博物館を訪れたという。

たとえば大阪の国立民族学博物館では民族別にいろいろなものが展示されているのだが、やはり日本のコーナーに行くと、わくわくする度合が大きい。意図的に日本的なものを目指したというよりは、そういった自分の感覚に正直に、自然と滲み出てくる日本的なものを積極的に活かして創り出されたのが、『KUDAN』のデザインだったといえそうだ。

![]()

作品のテーマ、ストーリーが決まれば、いよいよこれを「映像化」する段階になる。そして、この映像化という部分では、「どのように語るか」という「語り口」が一番重要なのだと木村氏はいう。

たとえば、古典落語などでは、観客はストーリーそのものをすでに知っているわけだが、その「語り口」を味わうために足を運ぶ。つまり「語り口」こそが「芸」だということになる。

たとえば、古典落語などでは、観客はストーリーそのものをすでに知っているわけだが、その「語り口」を味わうために足を運ぶ。つまり「語り口」こそが「芸」だということになる。

テーマやストーリーはもちろんだが、映像の作者としては、そういった「芸」の部分を楽しんでもらえるものにしたかったのだそうだ。実際のところ今年のアルス・エレクトロ二カの審査員を務めたポール・デベヴェック氏(Paul Debevec)は、『KUDAN』を評価するにあたって、日本的でユニークなデザインや作品としての完成度の高さにもさることながら、その語り口をある種の「発明」だと賞賛している。

『KUDAN』では「語り口」の言語としてCGが用いられている。だが、CG作品とはいえ、あくまでも映像作品としてはオーソドックスな作りを目指し、CGという技術を前面に出さない作品に仕上げたかったのだという。

「CG的な視点では、技に溺れないよう、なるべく率直な絵作りを心がけました。CGは時間や手間を多くかければ、それだけ品質は上がるのですが、あるところを過ぎると、逆に品質が下がって行くように思うのです。つまり技術的には可能でも、追ってはいけない領域があるのではないかと思っていて、その見極めは難しいのですが、この作品ではその領域に足を踏み入れないようにしたつもりです。」と自身の制作への信念を語ってくれた。

![]()

CGという技術を前面に出さないということが意識されていたとはいえ、『KUDAN』という作品ではCGの本質ともいえるものがうまく生かされている。その一つが、山岸氏との共同作業だった。二人とはいえ、チームで作るというのは大きな意味を持っていた。

一人で1から10まで作るのも一つの制作スタイルだが、一人の中で閉じてしまっては、その後の広がりが期待できない場合もある。CGの面白さの一つに、一人の中にだけ蓄積するのではなく、共通の財産としてみんなで積み上げていくという風景があると木村氏はいう。

そして、作品内容の伝え方を多面的に追求できるということも、チームワークの利点といえる。『KUDAN』の場合であれば、テーマやストーリーを深追いするがゆえにともすると難解な方向に向かいがちだった木村氏に対して、アニメーターである山岸氏は常に観客に対しての「わかりやすさ」を追求する姿勢をもっていたという。この両者がうまくかみ合って、独自性と説得力を兼ね備えた世界観がつくりだされたといえそうだ。

また、『KUDAN』の映像制作では、「CGの使い方」ということが強く意識されていた。現在ではさまざまな形でCGが使われているが、木村氏自身、果たしてこれは使い方として正しいのかという疑問をもつことがしばしばあったようだ。

「CGをどんな風にここでは活かすかを悩みましたね。CGは自分にとって表現の幅を広げるための1つの道具だと思っているんです。ですから『KUDAN』ではCGという手法自体をひとつのコンセプトとしてとらえ、自分にとってのCGの素材感って何だろう、CGらしさって何だろうということを考えました。

実写素材の使用や合成を極力避け、デフォーカスやモーションブラーも含めて、できる限り一度のレンダリングでシーン全体の絵を作成するなど、リアリティや効率性だけを求めるのではなく、CGの面白さを活かすことを考えながら制作を進めました。」

CGというコンセプトを活かした使い方こそが、3DCGの可能性。その追求は、木村氏にとっても、終着点のない旅路なのだ。

![]()

足がけ3年の歳月をかけて完成に至った『KUDAN』。当初はもっと短期間に終わらせる予定だったが、伝えたい内容を納得のできる完成度で描き出そうとした結果、作品そのもののボリュームも増し、制作期間も長期に渡ることになった。

足がけ3年の歳月をかけて完成に至った『KUDAN』。当初はもっと短期間に終わらせる予定だったが、伝えたい内容を納得のできる完成度で描き出そうとした結果、作品そのもののボリュームも増し、制作期間も長期に渡ることになった。

木村氏は常々、その道のプロが集まり「真剣に遊ぶ」ことができれば、かなり面白いものが出来るのではないかと考えていたそうで、『KUDAN』はそのような想いを実践・実証すべく取り組んだ作品だったともいえる。もっとも、「真剣に遊ぶ」というのはおもいのほか難しく、制作期間も長期に及んだため、いかにモチベーションを保つかなど様々な努力が必要とされる。しかし、それらも含めて、作品の制作は実に楽しく意義のあるものであったという。

「インディペンデント作品の制作は、資金的にも時間的にも決して容易にできるものではありませんが、商業作品に比べて表現の自由度が高いだけに、表現したいと思うものがあれば挑戦する価値があると思います」

作品制作を終え世界的な評価も得た上で、木村氏がなにより実感しているのは、決して一発芸的なユニークさに終わるものではなく、きちんとしたストーリーを語ることができ比較的多くの人々に受け入れられることのできる、それでいてアメリカ的でもヨーロッパ的でもなく日本アニメ的なものとも違う、日本のCGならではの表現スタイルが存在するはずだということ・・・。自らが追求しなくてはならない3DCGの可能性がまだまだありそうだと気付いたことが、なにより大きな収穫だったという。

![]()

『KUDAN』の制作作業がかなりヘビーだったので、次はもうちょっと肩の力を抜いて短めの作品を作ってみたいという木村氏だが、それでもあと3つぐらいは『KUDAN』と同等のレベルの作品を完成させないと、自分自身が目指しているものは完結しそうにないという。そんな木村氏に、映像制作を目指す人達にとってどんな要素が一番大切なのかを尋ねてみた。

『KUDAN』の制作作業がかなりヘビーだったので、次はもうちょっと肩の力を抜いて短めの作品を作ってみたいという木村氏だが、それでもあと3つぐらいは『KUDAN』と同等のレベルの作品を完成させないと、自分自身が目指しているものは完結しそうにないという。そんな木村氏に、映像制作を目指す人達にとってどんな要素が一番大切なのかを尋ねてみた。

「まず大切なのは「手を動かして、形にすること」だと思います。ただ形にすればいいというわけではなく、どんな形であれ、その時点で自分がベストだと思う地点、自分が本当に納得できるレベルまでもっていって、「完成させる」ということが大事だと思いますよ。」

また同時に、自分の視点をどこに持つかということ。視点を向ける対象は、学校の一つのクラスといったような狭い領域ではなく、やはり全世界であってほしいと木村氏はいう。

たとえ現時点で世界に伍した作品をつくることができなくても、作品を鑑賞し、世界に通用する作品とはどのようなものかを考えることはできる。そしてその基準を自分の作品にも適用し、客観的に捉えることで自分の立ち位置や将来の方向性を探る手掛かりを得ることができる。また、コンテストなどに出品して、自分の作品をできるだけ多くの人に目に触れるようにし、他の人の意見を聞く機会を増やしてほしいと付け加えてくれた。

大切な要素は沢山あるが、やはり木村氏が一番強調したいのは、最初に出てきた「完成させる」ということのようだ。「完成」と「完成一歩手前」との間には大きな開きがあって、「完成させる」というのはかなり勇気のいることだということ。この「最後の一歩」を何度も繰り返していくことこそが、一番大切な要素といえそうだ。

取材/文:倉地 紀子(ジャーナリスト)

写真:広報 篠原たかこ