After die stroke stone ver1.0

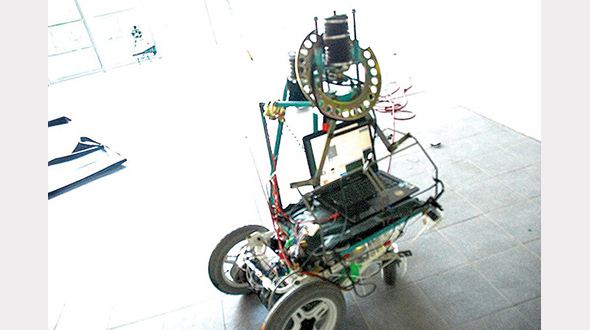

土居下太意に筆者名の審査員賞を渡したのは一昨年に続き2度目となる。前代未聞(?)の結果だが、悩んだ上での決断である。このパフォーマンスは、土居下の一貫した世界観——自己と世界の関係を情報の出入力プロセスと見なす——をより深く突き詰めた成果である。自身の視線や筆跡の入力が、そば屋のサスペンションマシンである「出前運搬機」上でなされる(入力主体が出力対象から影響される)仕組みに顕著なように、予定調和的なコントロールを逃れつづける世界が剥き出しになっている。そこでは彼自身の身体や脳、アイデンティティが他者や人工知能とゆらぎの中でつながり、「余韻の再構築」(土居下)プロセス(もしくは「詩」?)の一部となる。インターフェイスが身体の動き(ストローク)を、身体の動きが脳を形成し、彼の死後も(After die)、「人工知能ストーン」を含むシステムと作用しつづけることを示唆するこの状態は、空間や時間へと拡散していく土居下自身であり、同時に彼の存在が波紋として影響された世界そのものなのだろう。

(四方幸子)

まず、作品の記録映像自体が持つ、動物実験を彷彿とさせるインモラルな気配、またそこに収められた作者の語りのトートロジカルな様が、作品の印象と非常にマッチしていて、単なる記録映像以上の作品とのつながりを感じる。その上で作品についてだが、以前応募された「トクトクマウス」と同様に、構成要素が持つ接続可能性を丁寧に拾い上げ、ところどころ脱臼しながらもさらにスケールアップした巨大な作品として構築している。構造としては、フィードバックループに近いと思われるのだが、その脱臼が生み出すいびつな間隙が、作品に多層性を与え、全体像を捉えることを阻むとともに、描くことについての問いかけをもたらす。ここで言う知性とは、単なるコンピューター・アルゴリズムではなく、私と環境、要素と要素を繋ぐ「と」の有り様のことではないか。そして、ドローイングはいつ始まり、いつ終わるのか。とめどなくあふれる疑問に、妙な昂ぶりを感じた。

(渡邉朋也)

作品を紹介するウェブサイトのテキストや映像をみても実際の作品についてはあまり良くわからなかった。考えてみればこの、わかる・わからない、という判断は目で見たものを脳が判断し、思考へと下っていくいわばトップダウン的な考えで、ほとんどの作品はそういう風に「作者の意図」を目的地として制作されている。だが、自分の周り目をやると、重力や質量などのそれぞれの状態に従ってただ存在する物質が環境や世界を作っているのではないか。本作はそんな風にボトムアップ的に世界を構築するという方法で作品へ向かっているのではないだろうか。鑑賞する側はいつもどおり作家の意図や目的を求めて鑑賞するのだけれど、実際はただ「状態」が完成しているだけで、特定のゴールがあるわけではないのかもしれない。

(萩原俊矢)